林知之の新刊が、12月に発行されます。

Amazonで予約は、こちらをクリック!(発送は12月上旬です)

- 01 入門書に書いていない“儲ける”ための基礎

- 02 初心者が勘違いしている常識のウソ・新常識

- 03 株式投資は“正しい技術”を学べば上手くなる

- 04 プロの視点で相場と向き合う具体的方法

林知之の新刊が、12月に発行されます。

Amazonで予約は、こちらをクリック!(発送は12月上旬です)

私の新刊が、12月に発行されます。

林投資研究所では11月中に発送する予定で先行予約販売を受付中!

(Amazonはじめ一般書店への配本は、12月上旬か中旬)

特典は・・・『林投資研究所レポート10月号』(最新号)を無料進呈

(レポート会員には、送料無料の特典で対応します)

詳しい内容(目次、中身チラ読み)は、こちらのページでご確認ください。

Amazonで予約は、こちらをクリック!(発送は12月上旬です)

私の新刊が、12月に発行されます。

林投資研究所では11月中に発送する予定で先行予約販売を受付中!

(Amazonはじめ一般書店への配本は、12月上旬か中旬)

特典は・・・『林投資研究所レポート10月号』(最新号)を無料進呈

(レポート会員には、送料無料の特典で対応します)

詳しい内容(目次、中身チラ読み)は、こちらのページでご確認ください。

Amazonで予約は、こちらをクリック!(発送は12月上旬です)

林知之の新刊が、12月に発行されます。

林投資研究所では11月中に発送する予定で先行予約販売を受付中!

(Amazonはじめ一般書店への配本は、12月上旬か中旬)

特典は・・・『林投資研究所レポート10月号』(最新号)を無料進呈

(レポート会員には、送料無料の特典で対応します)

詳しい内容(目次、中身チラ読み)は、こちらのページでご確認ください。

Amazonで予約は、こちらをクリック!(発送は12月上旬です)

林知之の新刊が、12月に発行されます。

林投資研究所では11月中に発送する予定で先行予約販売を受付中!

(Amazonはじめ一般書店への配本は、12月上旬か中旬)

特典は・・・『林投資研究所レポート10月号』(最新号)を無料進呈

(レポート会員には、送料無料の特典で対応します)

詳しい内容(目次、中身チラ読み)は、こちらのページでご確認ください。

Amazonで予約は、こちらをクリック!(発送は12月上旬です)

林知之の新刊が、12月に発行されます。

林投資研究所では11月中に発送する予定で先行予約販売を受付中!

(Amazonはじめ一般書店への配本は、12月上旬か中旬)

特典は・・・『林投資研究所レポート10月号』(最新号)を無料進呈

(レポート会員には、送料無料の特典で対応します)

詳しい内容(目次、中身チラ読み)は、こちらのページでご確認ください。

Amazonで予約は、こちらをクリック!(発送は12月上旬か中旬です)

林知之の新刊が、12月に発行されます。

林投資研究所では11月中に発送する予定で先行予約販売を受付中!

(Amazonはじめ一般書店への配本は、12月上旬か中旬)

特典は・・・『林投資研究所レポート10月号』(最新号)を無料進呈

(レポート会員には、送料無料の特典で対応します)

詳しい内容(目次、中身チラ読み)は、こちらのページでご確認ください。

Amazonで予約は、こちらをクリック!(発送は12月上旬か中旬です)

林知之の新刊が、12月に発行されます。

林投資研究所では11月中に発送する予定で先行予約販売を受付中!

(Amazonはじめ一般書店への配本は、12月上旬か中旬)

特典は・・・『林投資研究所レポート10月号』(最新号)を無料進呈

(レポート会員には、送料無料の特典で対応します)

詳しい内容(目次、中身チラ読み)は、こちらのページでご確認ください。

Amazonで予約は、こちらをクリック!(発送は12月上旬か中旬です)

本日発行のメールマガジン「1分間の相場実践知識」の内容を、そのまま掲載します。メール配信をご希望の場合、こちらのページからお申し込みください。

誘いに対して「行けたら行く」、まじめな顔で「怒らないから言って」。

口にした人や地域にもよるようですが、総合的に信用度はかなり低いとか……。

上げ相場に「乗り遅れた」と感じたとき、「よし、出遅れ銘柄を買おう」という発想があります。

循環物色で底上げが実現するならば、とても手堅く落ち着いた取り組み方です。

でも、出遅れ出ずじまいという結末もあります。

そこで、

「最も強い銘柄に乗る」

「タイミングを計る方法が問題だ」

といった考え方も成立するといえます。

強いものにつく、という発想ですね。

相場に正解・不正解はありませんが、異なる思考法も認めたうえで、「でも、自分はこの道を選ぶ」と考えたいものです。

勝っても負けても、必ず後始末(手仕舞い)のシゴトがあります。

だから、「これだ!」という自分なりの確信がほしいのです。

ちょっと深い話に入っていくのですが、あやふやな態度でポジションを取るのだけは御法度です。

ちなみに、上の「お知らせ」で紹介した新刊では、一般的な発想を斜め上からたたき切るようなことを述べています。

新刊ご案内(特典付き先行予約販売)

『プロが教える株式投資の基礎知識 新常識』

~儲かる仕組みとお金の増やし方~

四六判/240ページ/1,500円+税/林知之著

★一般向け特典

『林投資研究所レポート10月号』(最新号)を無料進呈

※それぞれ、詳しい目次だけでなく、内容“チラ読み”もできます。

日経平均が23,000円を突破・・・こんな情報を大きな入口として掲げるのは無責任というもの。現実には個別銘柄の動きはさまざまだからです。

2019年11月11日放送のマーケット・スクランブルでは、直近の上昇相場における個別銘柄を分析し、そこから、中源線という“ツール”の使い方や、トレード戦略のあり方をさぐりました。

映像は、「過去の放送」でご覧ください。

(第168回 大相場を見逃すな! ~中源線でチェックする大きなトレンドの転換~)

日経平均が23,000円を突破したことは、多くの投資家の心を動かす大きなデータでしょう。「よし、明るい未来がある」「利益を取るために行動しなくちゃ!」と。

一方、「でも、オレの銘柄は上がってないよ……」なんて声も少なくありません。

日経平均をはじめとする指数(インデックス)は、株式市場を外部から見たとき、非常にわかりやすい数値を示してくれます。でも、しょせんは平均値、単なる“中間値”です。

2人の男性がいて、1人は身長が160センチ、もう1人は180センチ──このとき、「2人の男性の身長は平均170センチです」と片づけていいのでしょうか。ちがいます! 「1人は160センチと小柄、もう1人は180センチと長身」と説明しなければいけません。

株価指数にも、全く同じことがいえます。

売買を実践する立場にいるのなら、売買の対象となる個別銘柄を丁寧に見なければなりません。また、先物やETFの売買で指数そのものが対象でも、その指数を構成する個別銘柄の変動が重要な要素です。それこそが「中身」ですから。

というわけで、個別銘柄の動きをチェックしますが、まずは比較対象として日経平均のチャートを示します。

※中源線なので、赤が「買い線」で黒が「売り線」です。

※実際には、売り買いそれぞれ3分割の売買を行います。

9月に入って上昇、9月後半から10月にかけて弱々しくなるものの、10月中旬からは大きく上伸して高値を追っています。

次に示すのは、三井住友建設(1821)です。

日経平均採用銘柄ではありませんが、日経平均と同じ波動で上昇しています。

こういった銘柄を見ると「日経平均の値動き=個別銘柄の値動き」と考えたくなりますが、実践者として雑すぎる認識です。次の項で、異なる値動きをみせる銘柄を見てみましょう。

日経平均と異なる動きをしているのは、例えば下の東海東京フィナンシャルHD(8616)です。

9月に上昇して10月初旬にかけて押した……ここまでは同じですが、東海東京はその後も安値圏の保合で、動意づく雰囲気が薄いままです。

同じ金融でも、次に示す野村HD(8604)は、対照的に上昇しています。

ただし、日経平均とは異なる波動、8月からグングン一本調子の上げをみせています。

ここで示した事例は数が限られていますが、このように個別銘柄の動きを見ていくと、次の2つのことがわかります。

この項の見出しは「指数の使い道」ですが、うう~ん、見当たりません……。

相場格言のとおり「人の行く裏に道あり花の山」と考えたら、「日経平均を気にしている平均的な一般投資家の逆をやる」ために、あえて目を向けない、と存在を否定する対象でしょうね。

さて、前項で示した2つの金融株は、値動きのちがいが歴然としていましたが、よく見ると、中源線の機敏さがわかります。野村HDの上げ始めをサッと捉えたのも、東海東京の保合でダマシが出ているのも、中源線の判断に機敏性があるからです。

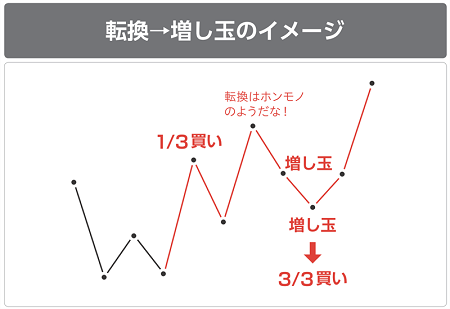

中源線が陽転(売り線→買い線)して、上げの波に乗っていく状況を示したのが、下の図です。

黒い線(売り線)で推移したあと、適度に逆行(上昇)する動きで機敏に「陽転」を判断しています。しかし、決め打ちすることなく、3分割の最初の3分の1しか買いません。

その後、陽転後の高値を更新したところで「この陽転の確度は高い」と2回目の判断を行い、そのあとは押し目で買い増しして予定数量まで増やします。

この「2回目の判断がある」ところが、中源線の大きな特長です。

機敏に判断して行動をスタートする(ポジションを取りはじめる)のですが、すぐに満玉張ってしまうような雑なことはしません。こうして、「動きについていく」「値動きのなかを泳いでいく」丁寧な実践者の感覚が、わかりやすくルール化されているのが中源線です。

しかも、ルールはすべて公開しているので、「勝った理由」「負けた理由」が常に明確、すなわち、適切な評価を行うことで将来につながる知恵が蓄積されるという、ツールとして大切な機能を持ち合わせているのです。

トレードで大切なのは、基準が一定であることです。

いわゆる「ブレ」がないことです。

例えば「常に中源線で見る」というように、同じツールを使いつづけることが不可欠です。ちなみに、ルールがブラックボックス化されているようでは、ツールとしての条件がそろっていないと言わざるを得ません。

また、判断に多少の幅がある裁量でも、なんでもありのユルユルではいけません。

そして、同じ銘柄を、愚直に観察しつづけることも重要です。

使っているツールの「上手な使い方」を積み上げていくことにつながりますし、銘柄ごとのクセを考えて「確信ある最終判断」を導き出すことができます。

「ブレがないこと」と述べましたが、予測を高い確率で当てることではありません。

予測を当てるのは困難、ゆえに“ブレのない判断”が求められるのです。

フォローアップ第2回では、終わりのほうで触れた「上手な使い方」と「確信ある最終判断」という深い部分を考えてみます。お楽しみに!

※番組フォローアップ(2)および(3)は、「中源線シグナル配信」(対象:全上場銘柄)の会員限定のブログに公開し、同時に会員限定でメール配信も行います。

東証1部24銘柄で

東証1部24銘柄で※「研究部会報」および「中源線シグナル配信」は、林投資研究所が行っている投資助言サービスです。契約にあたっては、林投資研究所が交付する「契約締結前の書面」をよくお読みください。