動画「うねり取り練習帖」は全24回(各10~15分)。

古典的なうねり取りから、中源線を利用したトレードまで、順を追ってきちんと説明しています。

第1回 きほんの「き」~ 「うねり取り」とは……

本日発行のメールマガジン「1分間の相場実践知識」の内容を、そのまま掲載します。メール配信をご希望の場合、こちらのページからお申し込みください。

コロナ後の株式市場はどうなる──。

誰もが気にかける課題ですが、つい目を向けてしまうのが「コロナ関連」銘柄。

ワクチンか、特効薬か、いけてる治療法か。

新時代のビジネスか、空気清浄装置のたぐいか。

思いを巡らせて到着するのは、たいてい、「こいつがくる!」というオススメ銘柄情報です。

株式市場が静かでも、なにかしら物色されます。

活況ならば、可能性のある銘柄が次々と買われます。

その結果、「あ~買っておけばよかった」となります。

「あと一歩でたどり着いた」なんて結果論ならともかく、想像がおよばなかった範囲であっても「買うことができたよ」と感じてしまうものです。

こんなタラレバを言いたくない……

儲け損ないは悔しい……

こんな心理が働いて表面的な情報で行動したくなりますが、そういった“材料張り”は難しいものです。

いや、難しいというよりも、「成立が困難」と言うべきでしょう。

コロナの偏った情報に振り回された反省から、

「落ち着いた観察」

「少し長めの期間の分析」

に目を向ける好機です。

(後記)

営業日削減で会報5月号に追われながら、その執筆で各種の情報を追った挙げ句……うっかり1カ月ぶりのメルマガ発行です。ごめんなさい。

株価指数が3月中旬の安値から戻り、相場全体に戻り歩調だと感じます。でも、常に“個別銘柄”で判断しなければなりません。

2020年2月から3月にかけて個別銘柄が下げていく動きに乗った中源線は、3月中旬以降の陽転(買い転換)でカラ売りの利食い手仕舞いを実現しました。

では、その後はどうなのか──5月11日の放送では、私が実際に売買している8銘柄を取り上げて解説しました。

映像は、「過去の放送」でご覧ください。

(第179回 そろそろマーケットは落ち着いた? ~「オレの銘柄」で徹底検証~)

放送でご覧に入れた資料に、誤りと思われるところが3つあり、「調べます、宿題です」と申し上げました。その結果を報告します。

「下げを取っているように見えるのにマイナス?」という疑問でした。

想像通り、ここは245円幅の“プラス”でした。

下げのスピードが速かったので3月17日の売り増し(3単位め)を裁量で見送り、なおかつ、3月23日に956円で買い返済しました(これも裁量、陽転前)。とても上手に泳いでいたのです。

これは、「+125」という数字が、思った通り重複していました。

編集作業中にやってしまった、消し忘れです。

「ストレスフリーで上げ下げ取った」という結果は、そのとおりです。

3つめの間違いは、大真空の高値圏にあるダマシのヤラレ幅です。

売り仕掛けが1,650円なのに、なぜか手書きのメモが「1,160円」。どんなミスでしょう……。

というわけで、1単位だけに抑えたヤラレ幅は、767円ではなく277円でした。

たいへん失礼しました。

ときどき説明する、「トレーダーの錯覚」にかかわる問題です。

「株は、安く買って高く売れば儲かる」

もちろん、買い値よりも安く売ったら損してしまいますが、「安いところを買う」という受け止め方は、ザンネンな間違いにつながる可能性が高いのです。

「安くなった」というのは、過去の価格と現在値の比較です。「安く買った」あと、さらに安くなったら……下げトレンドで「こんなに安くなった」と買ってヤラレるパターンです。

でも、上げトレンドならば、高いところを買っても、短期間でさらに高いところで利食いできると考えることができます。

“言葉遊び”でだまされてる、こう感じてしまうでしょうか?

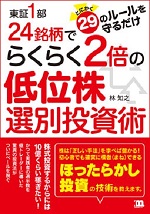

こういった気づき、重要なアイデアを盛り込んだ私の新刊を宣伝します。

直近の相場で、「3月中旬に買っていればラクラク儲かった」という意見があります。

たしかにそのとおりです。

でも、そういう“買い向かい”を仕掛けた結果、2月下旬や3月上旬に買って投げさせられた向きも多かったのではないでしょうか。

中源線は、「安くなったから買い」という判断はしません。

あくまでも、ピクッと上げ、さらにビクンと上げ……こういう変化を検知して「ここから買おう」と乗っていくロジック(判断基準)です。

では、飛びつき買いがいいのか……決してそういうことではありません。

中源線は順張りで出動しますが、飛びついて買うのではなく、「トレンドが転換した」と判断して“波に乗っていく”のです。

ここまで説明を、次項でわかりやすくまとめます。

番組で取り上げた「句」を示します。

相場格言といわれますが、もともとは千利休の作という説も……。

確かなことはわかりませんが、下の句まであるのです。

上の句は有名で、「儲けるためには他人とは異なる行動を取れ」「みんなが売っているときは逆張りで買い向かえ」などと解釈されています。

でも、下の句まで読んだうえで、あえて相場格言とするならば、「サッと行動して、サッと勝ち逃げしろ」「タイミングを誤るな」といった受け止め方が適正ではないでしょうか。

すなわち、

・順張りでも逆張りでもいい

・タイミングが命だ

といった解釈です。

中源線が機敏に判断して“動きについていく”ことは、2月から3月にかけての下げで確認できました。

半面、下げたあとに多くみられるドタバタ、つまり、トレンドなしで大きく上下する保合で、表裏一体の弱みが出現しました。ただし、これは十分に想定できたことです。番組で紹介した私の裁量(シグナルを見送って株数を抑える)が良好な結果を出したことで、うまく説明できたと思います。

あらためて中源線の特長を考えると……

・機敏性がある

・ルールが明確かつシンプルなので、裁量を入れる余地がある

こういった“利用価値”があるといえます。

また、中源線のルールは、そもそも“実践家の感覚”を数式化しているので、その要素をほかのトレード手法に反映させるといった利用方法もありそうです。

基本のルールである「普通転換」を公開したオリジナル単行本、『入門の入門 中源線投資法』を、ぜひ手に取ってみてください。

次回、フォローアップ第2回では、放送で紹介した銘柄で確認できた「損小利大」について、あらためて考えます。お楽しみに!

※番組フォローアップ(2)は、「中源線シグナル配信」(対象:全上場銘柄)の会員限定のブログに公開し、同時に会員限定でメール配信も行います。

東証1部24銘柄で

東証1部24銘柄で※「研究部会報」および「中源線シグナル配信」は、林投資研究所が行っている投資助言サービスです。契約にあたっては、林投資研究所が交付する「契約締結前の書面」をよくお読みください。

株式市場は幅広く、スピーディーに売られました。

次々と陰転した結果、3月半ばには東証一部(約2,100銘柄)のうち、中源線で買い線(陽線)の銘柄はたったの65と記録を更新しました。

その後の反転でも機敏に反応した結果、買い線(陽線)銘柄数は1,700を超え、これも記録。

つまり、多くの銘柄が「下げに乗ってカラ売り」「短期間で利食い」という流れを実現したのです。

そんな様子を解説したのが、4月20日のマーケット・スクランブルでした。

映像は、「過去の放送」でご覧ください。

(第178回 本領発揮! ホンモノの証 ~未曽有の乱高下に中源線はどう反応したか~)

株価指数は2月下旬から急激に下げ、3月半ばにいったん底打ち、反転しています。

でも、参考として計算してチャートを表示している2つの指数、「日経平均」と「TOPIX」では4月17日現在、売り買いが異なっています。

また、以前に「TOPIXのほうがダマシが少ない」(当たっている)と説明したこともありますが、今回の急落局面では、TOPIXのほうが反応がにぶく、直近ではダマシが連発しています。

「直近はこのような状況です。これからどうなるのか注目」などという、よくある無責任な解説ではなく、ちゃんと実践的に考えてみましょう。

「TOPIXのほうがダマシが少ない」というのは、長く見ていて間違いない、というか、基本的な前提として問題ないと思っています。でも、今回のようなこともあるので、後講釈に寄らずに実践者としての姿勢を考えなければなりません。

もしかしたら、細かい条件をつけることで、日経平均とTOPIXを使い分ける(どちらを見て、どちらを売買するかを変化させる)ことが可能かもしれませんが、かなり難しいでしょう。やはり、「同じことを淡々と継続する」のが基本です。

その「同じこと」で、取れるときに取り、取れないときは仕方がない(金額を抑えて上手に損をする)……こんな控えめな姿勢を軸に、「でも、少し抗うことはできないか」「ひと工夫できないだろうか」と考えるのです。つまらない結論だと感じるかもしれませんが、いくつもの要素を盛り込んで混乱するのが、相場あるあるだと認識してください。

入り口の解説として株価指数を取り上げていますが、やはり個別銘柄の動きに注目するのが王道です。平均は平均、単なる“中間値”です。日経平均の動きや水準に目を向けてしまうと、個別銘柄の上げ下げという、とても重要な「ドラマ」を見落としてしまいます。

さて、個別銘柄の動きについて、番組では毎回、特徴的なものを取り上げていますが、「全体像」を見るうえではどうすべきか──ここで安易に「株価指数」を取り上げるのが、よくある相場解説です。

番組で紹介した「東証一部 陽線銘柄数」(中源線で全個別銘柄を分析した集計値)が下の図です。放送時の解説と重複するかもしれませんが、中源線が直近の下げでどう機能したかを見てみましょう。

日経平均が23,479円だった2月20日、つまり、株価指数では「下げる直前」のタイミングで、中源線の陽線銘柄はすでに東証一部全体の半分を大きく下回り、760銘柄まで減っていたのです。いい感じで、早めに反応していたことがわかります。

その後、3月半ばには、わずか65銘柄まで激減しています。

「相場全体が下げてきた」と認識できる動きに、中源線はきちんと反応していました。

そして、日経平均が安値をつけた3月19日、中源線の陽線銘柄数はすでに561銘柄と、500銘柄以上が陽転していたのです。「下げに乗った」だけでなく、「カラ売りの利食い手仕舞い」が実現したということです。

今回のような下げ方は、多くのマーケット参加者にとって「想定外」です。

だから、裁量でも対応が遅れますし、参加者が知恵を絞ってつくり上げた売買ルール、トレードシステムも役に立たない(機能しない)ケースが多かったことでしょう。

機能しない理由として、最初に考えられるのは、「平時の動きを緻密に捉えようとしすぎる」ことではないでしょうか。予測を当てることに傾け、かつ精度を高めようとした結果、逆に弱い部分が生まれてしまうという悲劇です。

中源線が今回、私たちの期待を超えて機能した理由を、次の項で考えてみます。

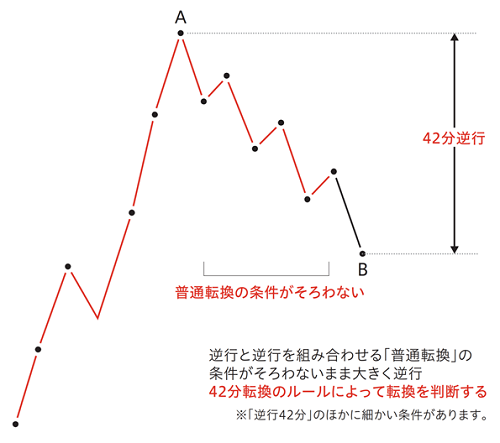

中源線でトレンド転換を判断するルールは、大きく2つに分かれます。

まずは「普通転換」。

トレンドの変わり目を示唆する変化を、終値の折れ線チャートが示すジグザグのパターン分析で検知するのが、中源線の核となる「普通転換」です。

※「普通転換」については、過去の放送で詳しく解説しています。

中源線建玉法 おさらいの「お」 ~変化点を探せ(普通転換)~

この普通転換は、人間の感覚を素直に数式に落とし込んだだけなので、とても理解しやすいのが特長です。そして、ムリにゴテゴテと条件をつけ足すことなく、シンプルなままです。

当然、例外的な動きに反応しないケースがあるので、これを補うために「42分転換」という補助ルールが設けられています(下図)。

この図は、普通転換が起きずに下げる動きで、陽線(買い)から陰線(売り)に変化させる状況ですが、これの売り買い逆の反応が3月半ばに多数発生し、大量に売りポジションに傾いた個別銘柄が、こんどは一気に陽転して「売りポジションの利食い」につながったのです。

2月から3月にかけての下げは、かなりキツいものでした。

でも、スピードが速いだけで「荒れ場」と呼べる動きだったのか……。

ただ、ボラティリティ(変動率)が極めて高くなった現在は事情が異なります。しかも、いわゆる「真空地帯」のような価格帯にあるので、上下のブレが激しくなっています。必然的に、どんな売買ルールも通用しない値運びで、日経平均を軸に見ているだけでは検知できない、荒れた動きが発生しています。

中源線でも当然、売り買いの判断が揺れ動くケースが増えています。

強弱(売り買い)の判断だけでなく、3分割の売買がセットなので、無難に泳ぎながらも、いわゆる“往復ビンタ”が起きやすい状況です。

少しこなれると、徐々にダマシの発生が減っていきますが、裁量で売買数量を抑えるといった対応も有効でしょう。これについては、フォローアップ第2回のテーマとしましょう。

大きい動きを確認してから、つまり難しくなってから積極的に行動する向きが多いのですが、偶発的なホームランを期待するよりも、納得できないヤラレを嫌うのが適切な感覚です。中源線のシンプルなルールは、こういった落ち着いた姿勢を助けてくれる存在でもあります。

次回、フォローアップ第2回のテーマは、前述したとおり、「荒れ場の対応」です。お楽しみに!

※番組フォローアップ(2)は、「中源線シグナル配信」(対象:全上場銘柄)の会員限定のブログに公開し、同時に会員限定でメール配信も行います。

東証1部24銘柄で

東証1部24銘柄で※「研究部会報」および「中源線シグナル配信」は、林投資研究所が行っている投資助言サービスです。契約にあたっては、林投資研究所が交付する「契約締結前の書面」をよくお読みください。

本日発行のメールマガジン「1分間の相場実践知識」の内容を、そのまま掲載します。メール配信をご希望の場合、こちらのページからお申し込みください。

雇用調整助成金、無担保無保証の融資……事業を援助する制度も、窓口の役所が「平時」の対応しかしようとせずに非難を浴び、期間短縮や手続きの簡素化を図ったとか。

決まりを守って淡々と進む──日本人の強みだと思いますが、非常時の特別ルールをリーダーの力で進めてほしいと願います。

株価は、2月以降に驚くほどスピーディーな下げをみせました。

多くの売買システムが機能しなかった──こんな話が飛び交いました。

「だいたい、これくらいだ」と、平時の動きを軸にルールを決めるので、極端な動きまで数式化することが難しいのです。

十分に検証されたわけではありませんが、プログラム売買がムリに売ったおかげで極端に下げた、という説も業界内で話題となっているくらいです。

しかし、中源線は、期待以上にきちんと反応していました。

下げはじめでうまく陰転し、

底打ち後の反転で素早く陽転(=カラ売りの利食い)、

こういった銘柄が数多くありました。

あらためて、中源線の出来のよさを感じました。

平時の動きを想定した「普通転換」に加え、荒い動きに対応する「42分転換」があり、それぞれのシンプルな定義が高い対応力を生んでいるのだと考えます。

そんな自慢げな報告を、生放送でお届けしました。

4月20日夜の「マーケット・スクランブル」は、

「本領発揮! ホンモノの証 ~未曽有の乱高下に中源線はどう反応したか~」

新機材による撮影で、画質が大幅に向上しました。

ぜひご覧ください。

(中止も考えましたが、各種の対策を講じて1週間遅れで放送しました)

(後記)

コロナウイルスは「人から人」の感染といいますが、例えばスーパーで買った食材のパッケージにウイルスが付着しているなど、「人→もの→人」という感染経路が意外と多いのではないでしょうか。

公共の場のドアノブも同じですし、トイレはさらにキケンだと思います。

どこまで消毒するのか……現実には難しいのですが、なにかに触ったら、その手で顔を触らない、帰宅したら手をよく洗う、といったことを私は注意して過ごしています。

※先号で述べた「公共の交通機関を止めるくらいは可能」は誤りでした。訂正しておわびします。

本日発行のメールマガジン「1分間の相場実践知識」の内容を、そのまま掲載します。メール配信をご希望の場合、こちらのページからお申し込みください。

花見で騒ぐ若者が、

「コロナわかんないけど、見ないとお花がかわいそう」

「アルコール消毒(飲酒)で大丈夫っしょ!」

コロナに関して情報が多く、自分自身も過敏で大混乱ですが、人が動きを止めれば収束が近づくのはたしかだと思います。

1人でも多くの人が活動を控えれば、全体に大きな効果が生まれるのです。

そして、感染しないこと!

ウイルスが付着した手で顔を触って感染するケースが非常に多いとか。

私は、まめな手洗いに加え、顔を触らないよう気をつけています。

さて、3月末からロックダウン(首都封鎖)の話が出ていますが、日本の法律では人の動きを完全に止めることができないようです。

でも、公共の交通機関を止めるくらいは可能とか。

今の段階で、それくらいのことをやったほうがいいと感じるのですが……。

すでに都市封鎖を実施しているフィリピンでは、ドゥテルテ大統領がテレビで演説。

「政府の政策に抗議した場合、射殺を含めた強硬措置をとる」

相変わらずの姿勢ですが、こちらのほうが世界情勢、世界標準に近いと思います。

日本は、実にゆったりしています。

そんな日本人に少しずつ情報を与え、可能な限りの規制をかける場合にそなえて「慣れ」をつくろうとしている──そんな読みもあります。

株式市場についても、買いだ、売りだと情報が飛び交っています。

ソワソワします。

現在のポジション、現在の戦略が、「十分に慣れきったものかどうか」を基準に、ズレがあったら修正してください。

ちなみに、YouTubeチャンネルに過去の放送を1本ずつアップしていますが、本日公開したのは2016年7月放送の動画、タイトルは「トレードの楽しみと苦しみ ~具体的なルールを決めるコツ~」

デリケートなメンタルに踏み込んで考えた内容です。

活動自粛でモヤモヤしたり、いら立つかもしれませんが、イレギュラーな状態に慣れて快適に過ごすため、「こんな良い面もある」とポジティブに考えてみましょう。

私は週末、家の片づけをします。

本日発行のメールマガジン「1分間の相場実践知識」の内容を、そのまま掲載します。メール配信をご希望の場合、こちらのページからお申し込みください。

株式市場は大きく動いています。

「下げを加速させたのは、コンピュータによる高速売買(HFT)だ」という意見も出ていますが、そういったことは今後に議論されることで、現時点で大切なのは次の2つでしょう。

・市場で成立した価格は厳然たる事実

・この変化をどう受け止めてどう動くか

そんな地味な考えを否定するように、「株のバーゲンセールだ」という意見があります。

新型コロナウイルスも、いずれは終息する

金融市場に亀裂は生じていない

今が一生に一度の買い場だ!

状況の分析に異論はなくとも、チャートのタテ方向だけに目を向けて「ここで買わなくちゃ!」と力を入れるのはよろしくありません。

もともとの戦略があるのなら、そのとおりに行動するべきです。

ツッコミで買い向かうのも、

戻りが早い銘柄を狙うのも、

「自分の出番だ」と考えてやるべきです。

勝ち負けはわかりませんが、結果(損益)をコントロール可能だからです。

でも、思いつきで動くのだけは控えなければなりません。

偶然勝つかもしれませんが、大きく勝つかどうか不明なうえ、負けたときに打つ手が見つかりません。

たまたま勝ったことで「わるいクセがつく」、という懸念もあるでしょう。

今後の株高が望めるなら、十分に落ち着いた段階で戦略を整えるのが王道です。

私は、直近が“幻の安値”になる可能性よりも、下げのあとに到来する「整理の期間」を重視します。

特殊な例を捨て、標準モデルで考えるということです。

少なくとも、初心者が投資をスタートする好機でもなければ、急ぎ売買資金を増やして攻める場面でもありません。

むしろ、次のチャンスを狙うべく、現金比率を高めることを考えるのが、至極健全なことだと思います。

本日発行のメールマガジン「1分間の相場実践知識」の内容を、そのまま掲載します。メール配信をご希望の場合、こちらのページからお申し込みください。

中源線に興味がない投資家でも、この数字には有効性を感じると確信します。

「東証一部全銘柄を、個別に中源線で判断した集計値」、すなわち、「東証一部 買い線(陽線)銘柄数」です。

一般的な株価指数は、“平均”という荒削りな方法で算出されます。

その数値を、「水準」にして考えて投資家は迷います。

飛び交う多くの情報もジャマになります。

研究所で毎日計算している「東証一部 買い線銘柄数」は、しっかりと実践的かつ実用的な統計値だと考えているのですが、実は、先週と今週で記録的な数字を示しました。

東証一部には、約2,100銘柄が上場しています。

11月、12月は、そのうち約1,500銘柄が買い線だったのですが、徐々に減ったあと次々と急落に反応し、3月13日と16日はわずか65銘柄にまで落ち込みました。

ところが、買い線銘柄数は3月17日から急増し、3月25日には1,621銘柄に達したのです。

最低65銘柄、最高1,621銘柄・・・

2015年4月にシグナル配信をスタートしていらいの2つの記録が、わずか5営業日をはさんで出現したのです。

それだけ値動きが大きく、スピーディーだったわけですが、なによりも「中源線が動きにきちんと反応した」ことが確認できました。

ホッとすると同時に、しっかり自慢できる結果を目の当たりにしたのです。

ちまたのトレードシステムは、全く機能しなかったものも多いようです。

そのなかで、“人間の感覚そのまま”といえる中源線のルールが見事に機能したことで、研究所では熱い議論が交わされています。

はやい動きに反応するということは、この水準で上下にドタバタすると、機敏に反応するものの儲からない……こういう展開もあり得るのですが、道具の特性を熟知して使い方を工夫するのが大切だということです。

判断基準や手法に優劣をつけるのは、容易なことではありません。

また、万能の道具も存在しません。

ただ、使いやすいツール、理解しやすいルールというのは歴然と存在する──こう考えることができます。