上昇のパターンは3つ

株価指数は堅調ですが、実際に上昇している銘柄は限定的です。

ついソワソワしてしまいますが、こんなときこそ落ち着いて観察しましょう。

・上昇している銘柄のパターンは?

・これから買うなら、どんな銘柄を狙うべき?

2020年9月の放送では、こういった点について、中源線の売買だけでなく、多くの個人投資家が好む裁量の売買、逆張り投資まで考えて解説しました。

映像は、「過去の放送」でご覧ください。

(第185回 遅れて来た暑い夏 ~ サマーラリーを制したのはどんな銘柄?)

株価指数は堅調、個別は手がけにくい

安倍政治を引き継ぐ新政府の政策、日本を投資先と認めたウォーレン・バフェット氏の方針転換、コロナ対策の積極財政……あと押し材料はいろいろとあるのですが、とにかく株価指数は堅調です。

一方、個別銘柄の動きは鈍く、個人投資家が動きにくい状況です。

3月の安値から大きく上昇した銘柄に、今からは乗りにくいでしょう。

方向感のない保合をみせる銘柄も数多くあります。

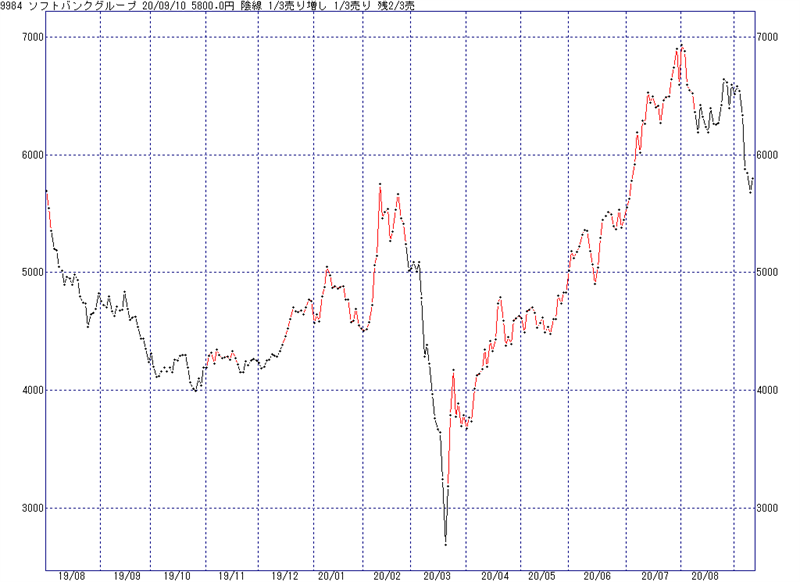

そんな状況のなか話題となったのは、9984ソフトバンクグループの暴騰です。

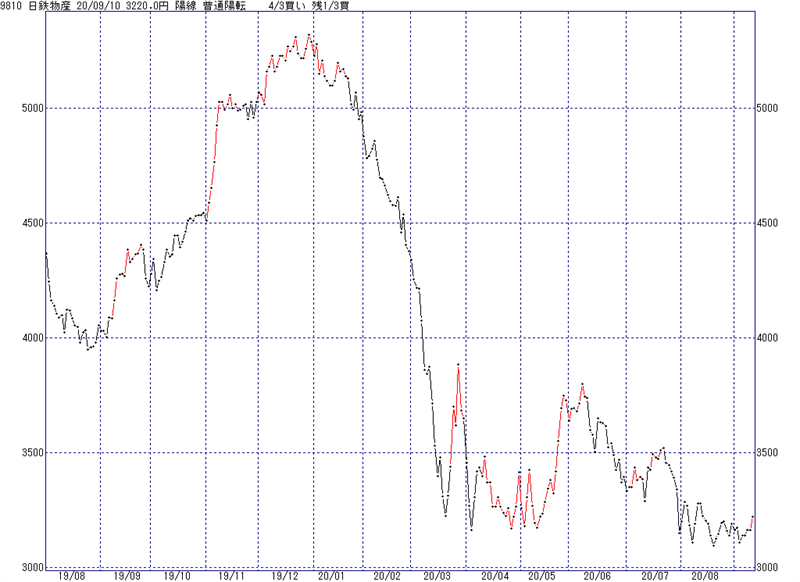

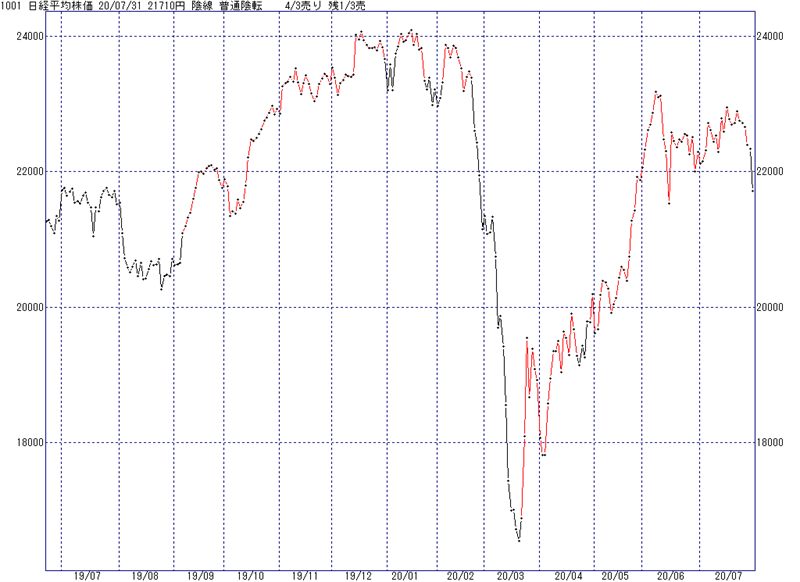

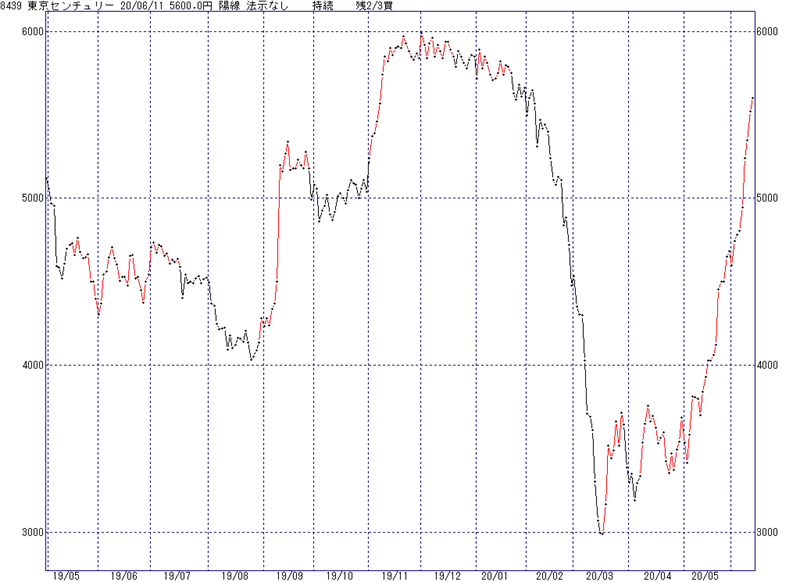

中源線のチャートを見てみましょう(放送後の9月10日まで)。

※赤が買い線、黒が売り線、それぞれ3分割でポジション操作を行うのが中源線の売買です。

3月の安値から切り返して素早く陽転し、倍化する上昇を中源線が見事に捉えました。

ソフトバンクグループは、社長である孫正義氏の発言が常に話題に上り、最も注目度の高い銘柄のひとつです。

「シブく、人知れず、株価の自律的変動を捉えてコツコツ利益を積み重ねる」という、古典的うねり取りの発想では否定されてしまう銘柄なのですが、うねり取りを3分割売買でルール化した「中源線建玉法」とは、とても相性がよいのです。

直近も、8月12日に中源線が陰転したあと横ばいでしたが、9月3日から9日まで5日連続下げて“下抜け”したような雰囲気です。素直に「当たってるね」と評価できます。

3つの上昇パターン

さて、過去の解説ほど役に立たないものはありませんが、投資関連情報のほとんどは、スポーツ記事のような結果報告です。

マーケット・スクランブルでは、その対極にある“実践的な見地”を重視しています。9月の放送は、夏に上昇した銘柄を振り返ることで、「これから買う銘柄を考える」「実際に狙うべきパターンを考える」をテーマにお送りしました。

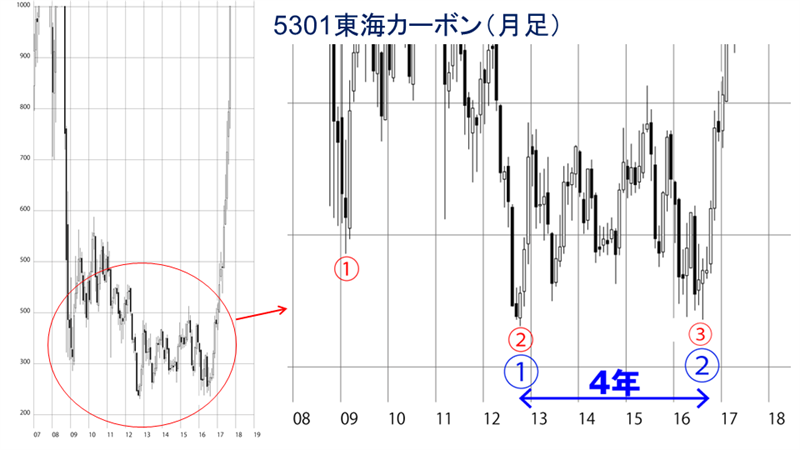

そのなかで、株価が上昇するパターンを3つに分類・定義してみました。

1.新値を取ってどんどん上昇

2.中段保合をブレイクアウトして上伸

3.底値から切り返して上昇

ひとつの観点ですが、実にシンプルにまとまります。

では、番組でも紹介した銘柄を、あらためて見てみましょう。

(番組では9月4日までのチャート、ここでは9月10日までのチャートを示します)

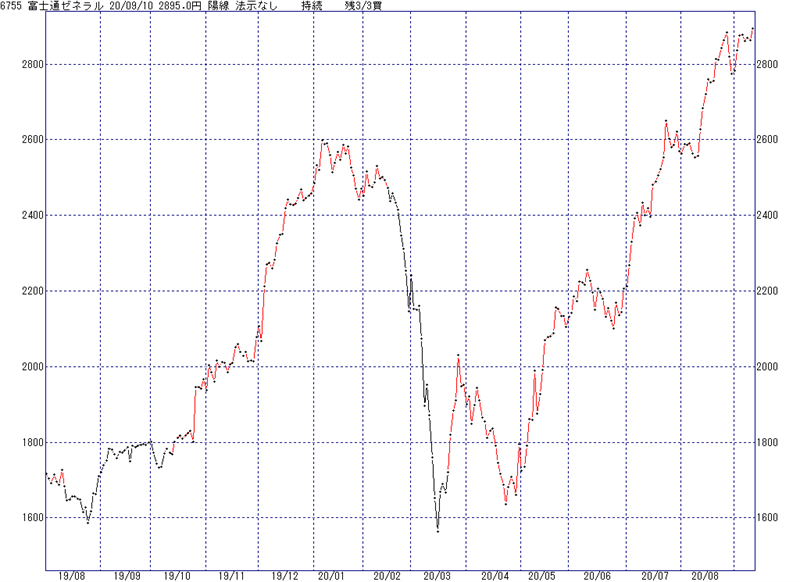

6755富士通ゼネラルは、3月の切り返しで中源線が陽転(黒→赤)、4月に二番底をつけたあと大きく上昇しました。この上げを中源線がバッチリと捉えていますが、裁量では買いにくい動きでしょう。

例えば、4月の安値を逆張りで買う──個人投資家が好む戦略ですが、現実には、なかなか手が出ないものです。また、うまく安値を拾ったとしても、6月にもたついた場面で降りてしまう可能性も高いと思います。

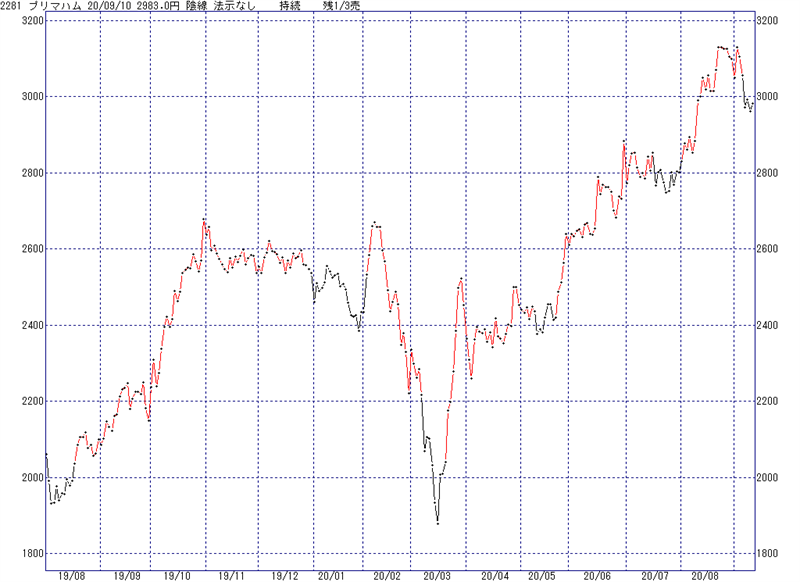

裁量で乗りやすいのは、次に示す2281プリマハムかもしれません。

2281プリマハムは、3月の切り返しを中源線が陽転と判断して上昇を捉えていますが、トレンドの途中、5月と7月に一時的な陰転(赤→黒)がありました。いわゆるダマシですが特別なマイナスはなく、「よい利食いポイント」といえる変化です。

この上げを、裁量売買で考えると……安値で買うことは難しくても、5月末に上放れする場面なら落ち着いて乗ることができそうです。

ちなみに、生放送の日に下げて中源線が陰転しています。

その日のザラ場で大橋ひろこさんが売りを仕掛けたそうですが、過去に息の長い上げ相場もあったので、中源線が陽転したら踏んで(カラ売りの損切り)再び売り場を探す、といった対応も有効でしょう。

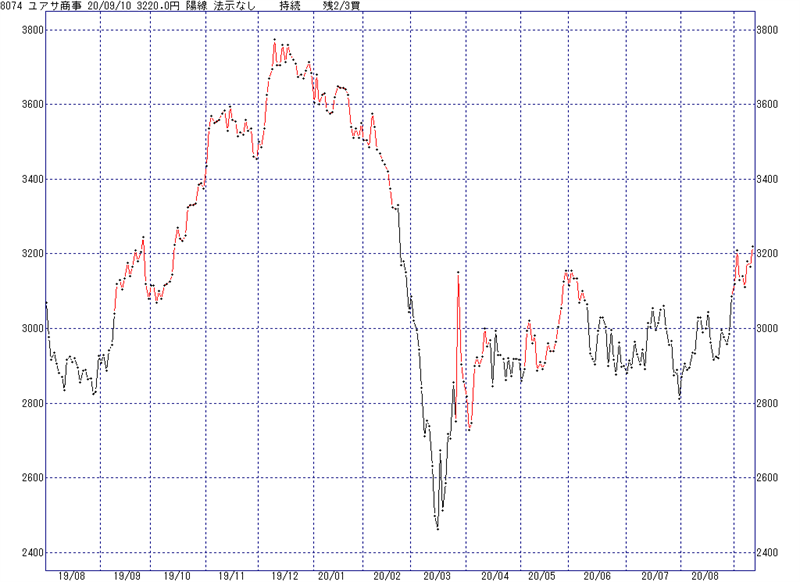

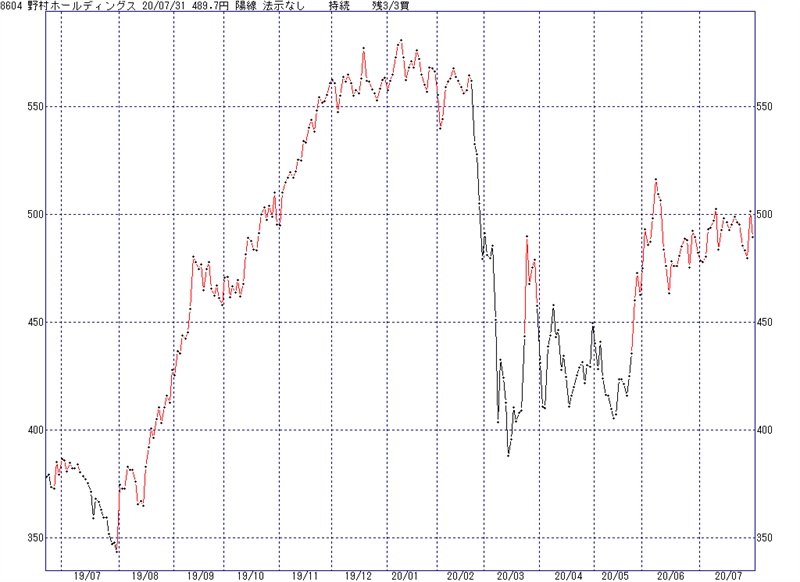

さて、2つめの上昇パターン「中段保合をブレイクアウト」の事例は、次に示す8074ユアサ商事です。

8074ユアサ商事は、3月の安値から切り返したあと、5カ月以上も保合をつづけています。そして直近、その保合を上にブレイクしながら中源線も陽転しています。「ひと相場あるかもしれない」という判断も十分に成立しますね。

逆張りと出遅れ狙いは有効か

上昇パターンの3番目は、「底値から切り返して上昇」です。

これを狙って、値動きがないうちに仕込むという戦略があります。

日本の個人投資家が好むアプローチですね。

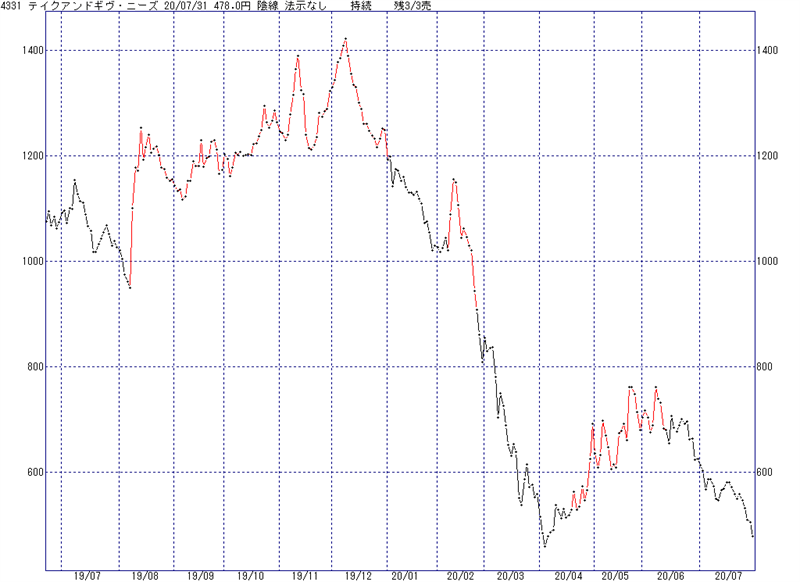

狙う銘柄の候補として、番組で紹介した9810日鉄物産を見てみましょう。

2月から3月にかけて多くの銘柄が急落しましたが、日鉄物産は1月に中源線が陰転してから一直線に崩れています。その後はずっと安値圏の保合で、ダラダラと推移しています。

下げ幅、日柄ともに十分なので、「上がる前に安いところを拾いたい」と考える向きもあるでしょうが、循環物色の色彩が薄い現在の相場で、その戦略に分があるのか……。

「相場全体がさらに上昇するなら、すでに上昇した銘柄が再び買われる」

「少し弱含みになった場合、日鉄物産のような銘柄がまっ先に売られる」

こんなネガティブな見通しも成立するのではないでしょうか。

でも、9月10日に上げて中源線が陽転しています。どうなるでしょう……。

ひとつの戦略に徹することは重要ですが、「機能する時期と機能しない時期がある」という事実を受け入れ、多少のメリハリをつける姿勢も求められるはずです。

新マーケット・スクランブル(今後の放送予定)

インターネット放送「マーケット・スクランブル」は、2013年5月に第1回を放送していらい継続していますが、10月からは、30分の内容を2回に分けてお送りすることを考えています。

相方は、これまでどおり大橋ひろこさん、コンセプトも全く変えませんが、視聴しやすく短めの番組を月に2本お送りしたいと思っているのです。

9月中に、臨時で1回、番組をお届けするかもしれません。

また、幅広いテーマを掲げて、個人投資家に役立つ実践的な番組を数本、マーケット・スクランブルとは別に計画しています。林投資研究所YouTubeチャンネルにアップします。お楽しみに!

あっ、先日スタートした新番組「投資の作法」はご覧になったでしょうか?

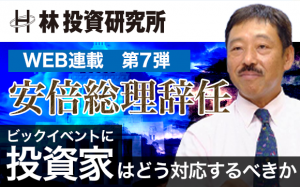

「安倍首相の辞任を受けて株式市場はどうなるのか?」

第1回は、こんなテーマの対談をお送りしました。

8月31日収録の動画は、こちらです!

日本の株式市場に対して私は強気です。

その意見を、好評のWEB読みものにも盛り込みました。

こちらも、あわせてご覧ください。

安倍総理辞任 ~ビッグイベントに投資家はどう対応するべきか~

つづきの第2項と第3項は、多忙のため少し遅れています。

もうしばらくお待ちください。

次回のフォローアップ第2回では、プレーヤーである私たち自身のデリケートな心理に触れ、実践における重要な要素を考えてみたいと思います。お楽しみに!

※番組フォローアップ(2)は、「中源線シグナル配信」(対象:全上場銘柄)の会員限定のブログに公開し、同時に会員限定でメール配信も行います。

東証1部24銘柄で

東証1部24銘柄でらくらく2倍の低位株選別投資術

林投資研究所で30年以上続く低位株投資の手法「FAI投資法」の完全解説版。倍化した実例と解説もあります。選定銘柄を載せた『研究部会報』特別編集版(PDF)ダウンロード特典付き

詳しい内容はこちら(内容のチラ読みもできます)

※「研究部会報」および「中源線シグナル配信」は、林投資研究所が行っている投資助言サービスです。契約にあたっては、林投資研究所が交付する「契約締結前の書面」をよくお読みください。