2019年は苦しかった

日経平均が23,000円を突破、TOPIXに比べて日経平均が不自然に上昇している──株式市場の情報は相変わらず、指数の水準に言及するものばかりです。でも、私たちプレーヤーは直接、売買する銘柄そのものの値動きに目を向けなければなりません。

12月2日、今年最後の放送となったマーケット・スクランブルでは、林投資研究所が提唱する個別銘柄の「定点観測」で、2019年の値動きを振り返りました。

また、私が実際に中源線で売買する7銘柄を公開し、実施した裁量も含めて解説しました。

映像は、「過去の放送」でご覧ください。

(第170回 【年末恒例】中源線で振り返る2019年相場 ~みなさん、儲かりましたか?)

日経平均上昇の中身は?

2019年も残り約1カ月、年初から現在までの動きを振り返ってみました。

年末恒例のテーマです。

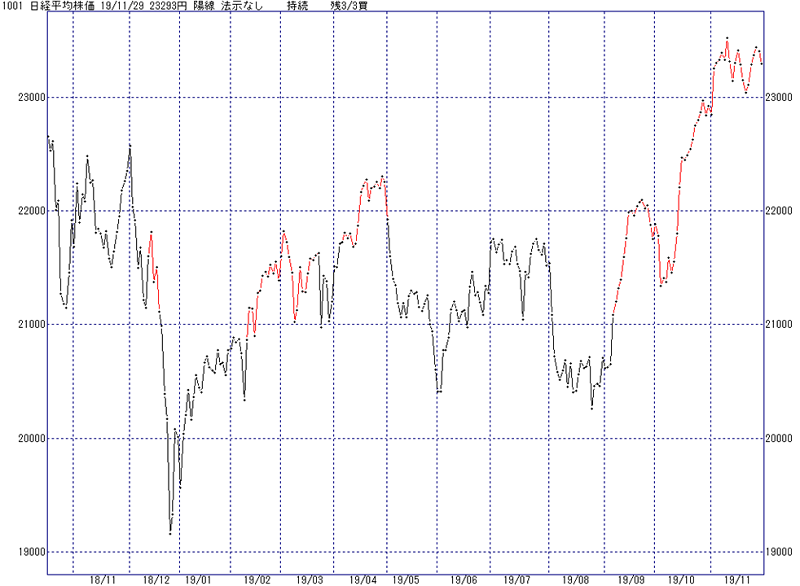

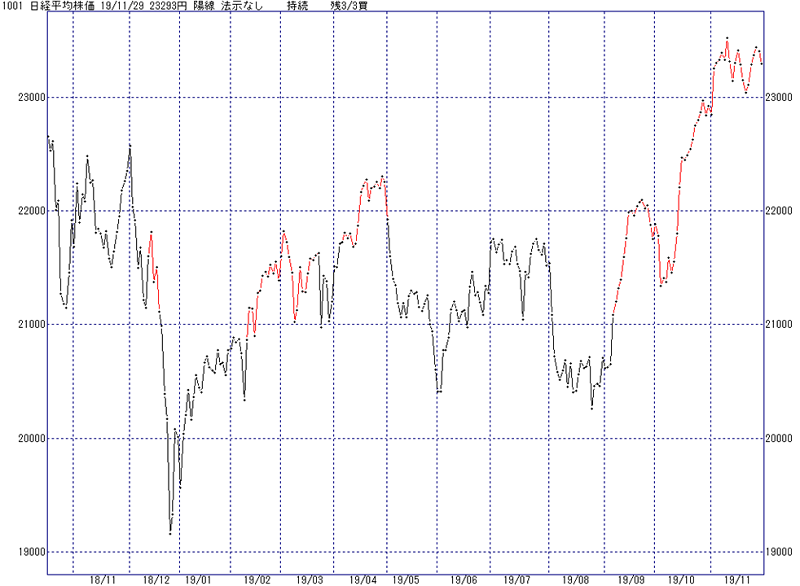

番組でもチャートを示して解説しましたが、日経平均の動きは下に示す中源線チャートのとおりです。

※赤が買い線、黒が売り線、中源線による強弱判断です。

2018年は年末にかけて売られましたが、年明けからは上昇。ただし、5月連休明けからは暗い雰囲気の保合に移行しています。そして、9月から動意づいて現在の水準まで上伸しているわけです。

では、5月から8月までの期間、ざっくり「保合」と捉えることのできる値運びを、個別銘柄の予想に反映させることはできるのでしょうか?

次に示すのが、「東証一部銘柄を、中源線で個々に判断した結果」です。個別銘柄を中源線で判断して「買い」(上昇トレンド)と判断した銘柄の数をグラフにしたものです。

中央にある赤いヨコ線が中央値、つまり、買い銘柄と売り銘柄の数が同数になるラインです。

番組で触れたポイントとなる部分を、青い四角で囲んでおきました。なんとなく「5月から8月は保合」と認識してしまいますが、売り銘柄(弱い動き)が多い時期がつづいていたことがわかります。

株価指数は保合、でも個別銘柄では「ダラダラ下げが多かった」という肌感覚と一致します。

また、「ガマンの末に投げさせられた」ケースが多かったのではないか、「投げたあとに現在の上昇を迎えた」という皮肉な展開だったのではないか、といったことが容易に想像できます。

このような統計数値のほうが、個別銘柄を売買する私たち個人投資家に有益、つまり実践的かつ実用的です。日経平均は単なる平均値ですから、「まずは日経平均を見る」という刷り込まれた姿勢は、キッパリと否定すべきものなのです。

「日経平均が個別銘柄に影響を与える」ことはありません!

「個別銘柄の動きが、日経平均を動かしている」のです。

理論と実践

トレードの現場、つまり「さあ、売るのか買うのか!」を決断する部分は、非常にデリケートです。だから、なんとなく売り買いするのではなく、事前にビシッと考えておくこと、いわゆる「カタチを整えておく」ことが重要です。

番組では毎回、7銘柄を取り上げた定点観測を行っています。

話題になった銘柄を「いじくって儲けてやろう」という姿勢の個人投資家が多いのですが、そんな平均的投資家と一線を画するのが、プロが大切にする「定点観測」だからです。

まずは売買手法(予測法+ポジション操作法+資金管理法)ありきですが、そのうえで、同じ銘柄を追いつづけることが発見につながります。銘柄を取っかえ引っかえするだけではゼッタイに見えないものが、くっきりと浮かび上がってくるのです。

番組での定点観測は、ポジションを取らずに“第三者の目”で観察する姿勢です。損益を意識して「どうしようか……」と現場で悩む要素がありません。落ち着いて、いろいろなことを考える余裕があります。

でも、本当の現場は、実際にポジションを取って「体験」「体感」しないと理解できません。12月放送の後半でご覧にいれたのは、私が現実に売買している銘柄、ポジションを取っている銘柄群です。

中源線のシグナルを見送る(売り買い逆は御法度)裁量も含めて解説したので、動画を繰り返し見て、自身の感覚や判断に役立つものを拾ってほしいと思います。

泳がないコーチに注意!

さて、私が実際に売買している銘柄を番組で紹介しましたが、投資関連情報の99%は、売買していない者、その銘柄の上げ下げに携わっていない者が発信しています。

市況解説を書く経済記者や銘柄を推奨するアナリストは立場上、制約を受けているという事情もありますが、とにかく、平均的な個人投資家が真剣に読んでいる文章は、いわば「ラーメンを食べない人のラーメン解説」だというのが、向き合うべき現実なのです。

番組では、水泳にたとえました。

実際に泳ぐことのない水泳コーチの話を聞いて、自らは荒波に飛び込んで泳がなければならないのです。おかしいと言わざるを得ません。

実践的な泳ぎを覚えるなら、実際に泳ぐ人の話に耳を傾けなければいけないはずです。

この発想が、ちまたに飛び交う情報を正しく選別するために不可欠な基準です。

忘れないでください。

フォローアップ第2回では、「オレの銘柄」について、さらに深い解説を試みたいと思います。お楽しみに!

※番組フォローアップ(2)および(3)は、「中源線シグナル配信」(対象:全上場銘柄)の会員限定のブログに公開し、同時に会員限定でメール配信も行います。

先行販売(特典あり)受付中!

先行販売(特典あり)受付中!

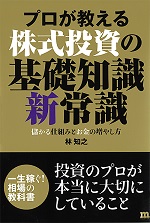

プロが教える株式投資の基礎知識 新常識

~儲かる仕組みとお金の増やし方~

無料登録でパスワード発行

無料登録でパスワード発行

東証1部24銘柄で

東証1部24銘柄で

らくらく2倍の低位株選別投資術

林投資研究所で30年以上続く低位株投資の手法「FAI投資法」の完全解説版。倍化した実例と解説もあります。

選定銘柄を載せた『研究部会報』特別編集版(PDF)ダウンロード特典付き

詳しい内容はこちら(内容のチラ読みもできます)

個人投資家の機関誌

個人投資家の機関誌

『

研究部会報』

初心者からプロまで幅広い読者がいて、技術、メンタルと幅広く考える内容。FAI投資法の選定銘柄、中源線の売買報告など。

奇数月発行

目次などの詳しい情報はこちら

中源線第一部(無料)

中源線第一部(無料)

書籍『中源線建玉法』の「第一部 解説」には、

無料配布版があります。印刷版(無料郵送)のほか、PDF版またはeBook版(ダウンロード)もあります。

こちらのページへどうぞ!

※「研究部会報」および「中源線シグナル配信」は、林投資研究所が行っている投資助言サービスです。契約にあたっては、林投資研究所が交付する「契約締結前の書面」をよくお読みください。