2月1日放送のフォローアップを、「週報」に掲載しました。

番組タイトル: 3万円は通過点!? ~日経平均急騰の影で、面白い動き見せる個別銘柄~

株価指数が高値を追い、「悪材料で海外安が発生し、日本も全体に下げるのか」と思わせて下げない……今までにない不思議な強さに、戸惑う投資家が多い状況かもしれません。

そのためか、下げ警戒論が支持されて「買いたい弱気」が台頭する──常に強気と弱気がぶつかり合うマーケットに対して断定的なことを論じるのもどうか、というところですが、個別銘柄の値動きを見ていると、「食い散らかした」感がありません。今のところ、まだ買い目線でいいと私は考えています。

毎月第1週は定点観測。2月1日の放送では、上記のような強気の姿勢を紹介しながら、いつもの8銘柄を解説しました。

映像は、「YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」」でご覧ください。

3万円は通過点!? ~日経平均急騰の影で、面白い動き見せる個別銘柄~

チャートを見ると、この銘柄は上がりたがっている──。

株価そのものを事象として観察しているのに、擬人化したような、とても情緒的な、味のある表現が使われることがあります。株式市場の「文化」と呼んでいいでしょう。

こうした情緒的な表現は市況解説でも使われますが、使い方に疑問を感じることがあります。

例えば、上げが鈍くなった状況を示すために「買い飽きた」とか……。

マーケット参加者はみな、儲かるのなら、とことん儲けようとします。

買い飽きるなんて、ないでしょ!

商業的に“万人ウケ”を狙った情報は、たいてい次の2つのどちらかです。

私たち人間は感情の生き物です。

株式投資・トレードにおいても、情緒的な言葉を使って考えることが自然です。とはいえ、感情をかき回すような表現には警戒すべきです。

次項、冷静さを維持するうえで、株価が動くメカニズムを考えてみます。

株価が上昇するのは、買いが集まるからです。

では、弱気筋のカラ売りが下げ相場を引き起こすのでしょうか?

アメリカの株式市場で1月、ゲームストップという銘柄が大暴騰しました。

「ロビンフッダー」と呼ばれる個人投資家の集団(株売買の人気アプリ「ロビンフッド」のユーザー)が、機関投資家のカラ売りに真っ向から対立して買い上げたと報道されていますが、実は個人投資家の買いを扇動する存在があったとか、なかったとか……。

いずれにしても、こういった仕手戦(してせん)、買い方と売り方が“勝負”する構図は特殊なケースです。

通常は、「買い人気」で上昇し、その買い人気が膨らんでいく動きが止まることで、自然に下落トレンドに移るのです。上昇した時点から、下げを狙うカラ売りも増えるのですが、彼らは決して主役ではないのです。

「買い飽きる」ことなんてありませんが、上昇を疑問視していた投資家までもが強材料に納得した段階で、すでに新規の参入者は激減しています。ここが、天井を打って下落に向かうタイミングです。

ということは、個別の銘柄でも、マーケット全体でも、参加者の買い余力がなくなってきた、つまり、すでに多くの参加者が買いついて「上がってくれ」と強い期待を抱いている状態で黄色信号、赤信号が点灯するということです。

個別銘柄を見ると「まだ食い散らかした感がない」──これが、現在の株式市場に対して私が強気でいる根拠です。

2020年11月後半あたりから、物色の対象が移り変わる動き、いわゆる「循環物色」の色彩が感じられます。でも、まだクッキリした循環物色ではなく、過熱感もなく、参加者が乗れていない、買い余力が十分にある状況だと感じているので、2月1日の放送でもそれを紹介しました。

「上がる」という予測を立てる強気筋と「下がる」と考える弱気筋がいるから、売りと買いが出合って値段がついています。上にいくか下にいくかは常に50%と考えるのが、理論的には正しいのです。

でも、私たちは実践家です。

株価を観察して理屈を言うだけの傍観者ではありません。

「わからない」という答えしか出ずに手を出さないケースはありますが、ポジションを取るうえでは「上がる」「下がる」のどちらかに態度を傾けなければなりません。

こうした根底の理論をシンプルに受け止め、「自分の行動をどう偏らせるか」を考えるのが、株式投資・トレードという行為です。オトナとして、コントロール可能な範囲に抑える工夫は欠かせませんが、買うのか買わないのか、売るのか売らないのか、自分自身の方向性については、堂々と、思いきった決断をすればいいのです。

少なくとも、外部の情報に目を向けた“正解さがし”は通用しません。いや、オソロシイほどマイナスの影響しかありません。

さて、前項までで述べたことから、番組で紹介している中源線だって、相当に偏った価値判断を示すものだといえます。その意見は否定しません。

でも、きわめてシンプルな基準で強弱(上げ下げ)を判定し、利用者が判断する余地をたっぷり残しているところが非常に平易(プレーン)なのです。文字通り、プレーンオムレツのように、「好きなように味をつけて召し上がってください」ということです。

また、予測をムリに当てようとせず、3分割の売買でゆらりと株価の波を泳ごうとします。

ときどき使う表現ですが、「当てることを放棄している」といっていいほどプレーンなのです。

だから、番組を通じて多くの人に紹介し、中源線を積極的に使ったり、根底にある考え方を取り入れたりしてほしいと考えているのです。

世の中には「脅威の的中率、○○%!」なんて投資家を惑わすような宣伝も多いのですが、今回述べたような基本の理屈をサラッと再考するだけで、ホンモノとニセモノを区別することができるでしょう。

また、外部から受け入れて大切にしていたのに、よく考えたら実用性がなかった……自分のなかにある、排除すべき考え方に気づくこともあるでしょう。

オトナとして落ち着いて考えることができれば、少なくとも、「上がる」「下がる」と意見をぶつけ合う強弱論争には、興味がなくなるはずです。逆の意見を聞いたら「なるほど、そんな観点から弱気なんだね」と受け止め、「オレは、この部分に注目して強気なんだよ」と自らの意見を披露するだけです。

そして、淡々と自分の考えをポジションに反映させます。

予測が当たっても当然ですが、曲がっても当然……当たったら静かに利食い手仕舞い、曲がったら粛々と敗戦処理を行います。

こういった実践論を集約したのが中源線なのですが、どんな方法を用いる場合でも、プレーヤーとして堂々と、かつ落ち着いた姿勢を維持したいものです。

来週は、テーマ別の番組をお届けします。

私の強気論が当たれば、ここからも循環物色が継続し、それこそ「食い散らかした感」が強まるでしょう。その過程を傍観するか積極的に参加するかは人それぞれですが、急落へのそなえが求められるようになります。

2月8日の放送は、「日経平均はどこまで上がる? 株価急落前に打つべき最善手」というテーマでお送りします。

お楽しみに!

2020年12月新刊

日経平均の急騰をよそに、個別銘柄の波動はバラバラ。

しかし、出遅れに資金が回り、裾野が広がれば、むしろ【日経平均3万円】は通過点となるかもしれません。

林投資研究所オリジナルのトレンド分析をもとに毎月、同じ銘柄群(8銘柄)の値動きを継続して定点観測することで、相場の特徴と市場のセンチメントを読み取る、実践論とセットの「超」相場解説です!

株価指数の強さばかり際立ちますが、売買するのはやっぱり個別銘柄!

今週は、中源線シグナル配信のユニバース銘柄(最長31年のバックテストで、パフォーマンスが高く、かつ安定している銘柄群)の中から、日経平均寄与度の高い「あの銘柄」の値動きを分析。

「指数より個別」の理由(わけ)がはっきり見えてくるでしょう。

相場の予測は当たるものでしょうか?

「当たる」と考えていいのでしょうか?

予測というものについて、どう捉え、どう考えるのが適切なのか──わかりやすく説明しました。 → 視聴はこちら(林投資研究所YouTubeチャンネル)

勢いよく上伸し、次のステージへと居所を変えた日経平均。

一方、個別銘柄では、目先高値からの反転がちらほら。

この先、調整局面があるとすれば、これらの銘柄群が“先行”となるのでしょうか。

今週は、林投資研究所オリジナルのトレンド判定システム「中源線シグナル配信」で、売り手仕舞い→ドテン売りのサインが灯った銘柄を紹介します。

言葉は大切です。

私たちは言葉で考えて行動し、それが習慣を形づくるからです。

相場のことわざを、表面だけ捉えて納得してはいけません。

実践的に掘り下げていくと、大きな発見があるものです。

【株式投資 買い銘柄 売り銘柄】下げないから上がる?

~バカになりきれない扱いにくい相場~

誰が見ても株価指数は強い形。目立った押し目もなく、時折ヒステリックに高騰して高止まる……階段状に上がる相場はほんとうに乗りにくい。

上げ下げの波を丁寧な取ろうとするトレーダーには、やっかいな相場なのかもしれません。

今週は、株価指数とよく似た波動(形)のチャートで、買いシグナルの出た銘柄を紹介します。

相場の予測が難しい理由は……実はカンタンなこと。

真剣に「買いだ」と考えている人と、確信をもって「売りだ」と結論づけた人が同じようにいて“値段がついている”からです。

身もフタもないようですが、この真実から大切なことに気づきます。

「上がる」と考えれば強材料がどんどん集まり、「下がる」と考えれば弱材料がいくらでも見つかる、という現実です。

私も大橋ひろこさんも株式市場に楽観的な見通しですが、1月11日の放送では、「本当にそうなのだろうか」と、あえて売り目線でマーケットを観察してみました。

映像は、「YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」」でご覧ください。

(まだ上がる? もう下がる?……売り目線で眺める株式市場)

番組では、中源線の基本ルールを、あらためて説明しました。

このブログでも、触れておきましょう。

最も人気のあるチャートは、始値・高値・安値・終値の4本値(よんほんね)を使ったローソク足ですが、中源線では情報をシンプルにして「株価の流れを高い視点で捉えよう」と、終値だけのチャートを描きます。

日々の終値を黒い点で描き、点と点を直線で結ぶと、株価変動がジグザグの線で表現されます。このジグザグの形をパターン分析して、「上向きか下向きか」のトレンドを判定するのです。

投資家がチャートを見て最も注意するのは、「トレンドの転換」です。

すなわち、下向きから上向きに変わる「陽転」、上向きから下向きに変わる「陰転」です。

判断をルール化せずに“感覚的”に捉えようとする場合でも、この観点は同じはずです。

では、中源線のトレンド転換(陰転=買い→売り)を見てみましょう。

中源線が上昇トレンドと判断して買い線(赤)の場合、前日より高ければ「順行」、安ければ「逆行」と認識します。

順行は利が伸びる動きなので、基本的には放置します。

そのかわり、逆行には注意します。

もちろん、上げ相場といっても毎日必ず上昇することはなく、上げたり下げたりでジグザグをみせますが、小さな逆行を抜く大きな逆行があったら、「トレンドが転換しただろう」と判断します。この部分は、中源線の数式に従って判定します。

言われてみれば、なるほど動きが変わったように見えると思います。

カチッとしたルールがないと、こんなケースで「売るべきかな」と思いながら対処が遅れがちですが、中源線は冷静に「陰転だよ」とポジション操作を促します。

実践者の感覚を、素早い行動に直結させてくれるルールなのです。

中源線の機敏さは、どんな場面でも一定です。

例えば「陽転」と判断した直後、生身の人間なら判断を覆すことに抵抗を感じる状況でも、再び下落の気配があれば、いっさい過去を振り返ることなく「陰転だよ」と言います。

自分の見込みに固執したり、意地を張ったりしません。こういった点が、機械的判断のありがたい部分です。下の図をご覧ください。

売り線(黒)で下げてきているので、前日より下げる動きが「順行」です。したがって、上げる動き(逆行)を見てトレンド転換を判断します。この図では、中央あたりの大きな上げで「陽転」と判断しました。

しかし、陽転後は伸びずにガクンと下げてしまいました。

生身の人間だと、「あれっ、まずいかな」と感じつつも行動に移すのが難しいのですが、中源線は素早く「再陰転」と判断します。

落ち着いて考えると、「抵抗があるけど、やっぱりそうだよな」と思える変化ですが、その場では、なかなかサッと動けないものです。しかし中源線は、再び下げていきそうな展開に対して淡々と判断を下すのです。

さて、最初の2項で説明したように、中源線は「機敏な判断」が特徴です。

そして、3月中旬にかけての急落(コロナショック)にも、その後のスピーディーな戻りにも、見事に反応しました。

その中源線で個別銘柄を観察しながら、「相場は本当に強いのだろうか」と疑ってみるのが、今回の番組テーマでした。詳しくは番組をご覧ください。

ここでは、放送(収録=1月4日、公開=1月11日)後も個別銘柄が活発に動いている株式市場に対して、多くの投資家が強気になれない心理を考えてみたいと思います。

ジャマしているのは、やはり日経平均という数値でしょう。

日経平均の変動や水準を手がかりに現在の相場を考えると、「いつガクンと下げても不思議ではない」といった高所恐怖症的な感覚に陥ります。

でも、日経平均の上昇は「株式市場の底力を示唆している」と考え、素直に個別銘柄に目を向けると、高所恐怖症になるような上昇をみせている銘柄はほんの一部分で、適当に上がったところで伸びなくなる銘柄や、安値圏で放置されている銘柄が意外に多いことに気づきます。

相場なので、誰の予測も当たったり外れたりします。また、想定外の出来事をきっかけに暴落することもあり得ます。ただ、「株価指数」という便利な数値には警戒が必要です。

「マーケット・スクランブル」では、今までも、これから先も、きちんと個別銘柄を見て実践的な観点をお届けしていきます。

番組では、「強気でいいのかな?」と自らの見通しを疑って第三者の目をもつために、あえて売り目線で値動きを眺めてみました。

自分の相場観を逆にして考えてみる……ひねくれているようですが、人間の心理を考えると有効な方法です。

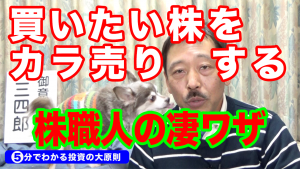

さらにひねくれて、強気の見通しで「買いたい」と思う際に、逆にカラ売りを仕掛けてみる、なんて方法もあります。自分の相場観に固執せず、できるだけ客観的に値動きを観察しようとするときのワザです。

これについては、別のYouTube動画で解説しているので、ぜひご覧ください。

およそ7分間の短い映像です。

「買いたい株をカラ売りする株職人の凄ワザ」

(林投資研究所YouTubeチャンネル)

相場で「予測を当てる」のは至難の業です。

だから、対応力を高めること、感じたことをポジションに反映させる行動力を高めることが最優先なのです。

高所恐怖症で手が出ないのはおかしい──動けない投資家を否定するように聞こえたかもしれませんが、前述したように予測を当てるのは至難の業。当たったからといって人間の価値が上がることはなく、逆に、曲がったからといって人間の価値が下がることもありません。

株式市場では、真剣に買う人と、確信をもって売る人がいて値段がついているのです。

相場の判断は常に紙一重、とてもデリケートなものです。

だから、中源線のように機敏に判断を変更することが求められたり、さきほど触れた「行動力」が大切だったりするのです。

「あぁ……やっておけばよかった」というのが、相場あるあるですよね。

そんな後悔をゼロにすることはできませんが、少しでも減らそうとするのが、私たちプレーヤーのシゴトです。

中源線は、そういった正しい習慣を固めるための「練習ツール」としても役に立ちます。

プレーヤーである以上、目先の利益も大切にしなければいけませんが、将来を考えて「行動の精度を高める」「行動の再現性を高める」ための工夫を、ぜひ考えてみてください。

フォローアップ第2回は、生身の人間の底力を活用するための「遊び心」について考えてみます。お楽しみに!

※番組フォローアップ(2)は、「中源線シグナル配信」(対象:全上場銘柄)の会員限定のブログに公開し、同時に会員限定でメール配信も行います。

2020年12月新刊