個人投資家の「武器」を最大限に活用する

個別銘柄の動きがよくなってきた、でも、すぐにほこ先が変化する……取れそうで取れないケースが多いと思います。

今の相場をどう評価し、個人投資家としてどう考えるべきか──年末をひかえた今、2022年を振り返りつつ、来年の飛躍のために考えましょう!

映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。

循環と底上げ ~年末高は実現するか

個別株の値動きにソワソワ

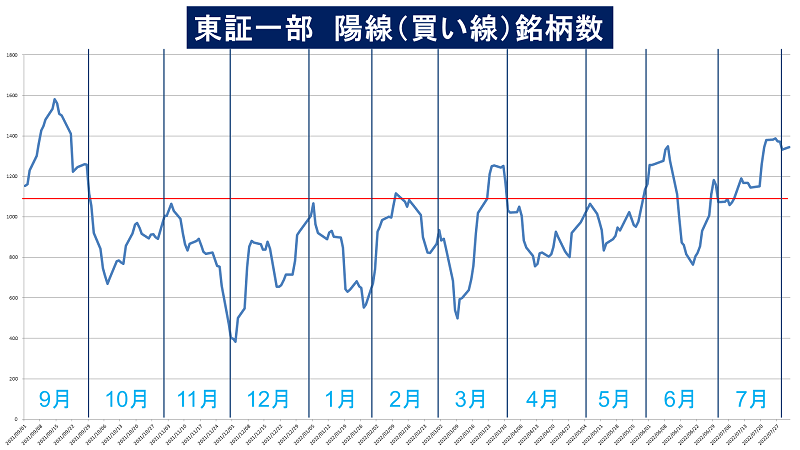

年内の立会は3週間ほど残っていますが、2022年の相場を振り返ってみましょう。

ウクライナとロシアの戦争にはじまり、おかしな空気が漂いつづけていました。ただ、メディアが書き立てる不安材料の多くは、根拠が希薄だったり、ポンコツ学者の分析をもとにしたネガティブキャンペーンだったようです。またしても……。

なんだかんだと言いながら、2022年に大きく値を伸ばした銘柄は、それなりにあります。個別銘柄の価格推移、値位置などから、「市場は着実に好転している」と私は考えています。

もちろん、メディアが報じる不安がすべてデタラメということではありません。

長年つづくデフレ問題の出口が見えない状態のまま、戦争や円安によって、タチのわるい“コストプッシュインフレ”が起きています。労働賃金は上昇していません。

企業業績は好調ですが、バブル崩壊以降に多くの企業が目指した保守的な財務戦略は、効率のわるい経営状態をつくり上げ、逆に株価低迷の要因になっているとも考えられます。

こうした分析から株式市場について弱気を唱える向きもあるのですが、円高をしのぐために海外にシフトした生産拠点は円安レベルに変化した状況下、国内回帰をはじめています。経産省も補助金を出してあと押しするなか、積極的に動く企業が出現しているのです。

保守的すぎる経営体質からの脱却──各分野で、投資先をさぐっている資金は豊富にあると考えられます。現在の低金利下で、「借金をしてでも自社株買いを進めるのがおトク」という計算は、依然として保守的な企業でも理解しているはずです。活発に継続していると報告されている自社株買いは、今後も勢いを弱めることはなさそうです。

常に新しい時代を見据えて動くのが株式市場の最も大きな特徴です。個別銘柄の動きが少しずつ活発化しているのも、近未来の明るい変化を先取りしようとする動きでしょう。

モグラたたきゲーム

近未来は明るい、とはいえ、個別銘柄について現在の値動きを見ると、なかなか扱いにくいと感じます。

- 割安で「手堅い」と思える安値圏の銘柄を買っても、全く動かない

- 安値圏から実際に動意づいた銘柄に乗ると、線香花火のようにしぼむ

慎重な姿勢を維持しているつもりが、イライラしながら塩漬けを増やしていたりするかもしれません。

「カンタンな相場なんてない」と理解していながらも、歯がゆい思いをしているマーケット参加者は多いでしょう。でも、相手が“相場様”なので、仕方がないのです。

相場様に合わせるべく、少し立ち止まって考える時間も必要です。

情報整理と自己評価

毎日ゲットする情報の多くは、各種のメディアが発信したものです。

前述したように、偏りのある情報なので、注意が必要です。

でも、いくら注意しても、脳内に流れ込んできます。そして蓄積されます。

円安が加速する場面では、ひたすら「円安によって起こるマイナス面」ばかり取り上げられたので、なんとなく「たいへんだ、たいへんだ」と不安になった人も多かったでしょう。でも、円安によって、海外から訪れる観光客の消費、いわゆるインバウンド消費が増えるとか、輸出産業が潤うといったプラスの面を挙げることもできるのです。

こうした情報整理は大切ですが、いわゆる情報の軸は、私たちの脳内にあります。ちょっとした情報を入手して、それに対する感想とか評価を、無意識につけ加えます。

情報は、単に蓄積されるのではなく、与えられた価値判断に自らの価値判断を追加することで偏り、次の行動の指針に大きな影響を与えます。

自分の売買経緯や現在のポジションについても、常に無意識に評価し、その自己評価を脳内に蓄積しています。ここは、大きなポイントです。

自分では客観的に分析、評価しているつもりですが、頭のなかで考えているだけだと、不合理な感情にかなり左右されます。

例えば損切り。

みんなで競争しているので、見込み違いなんてあたりまえです。

それなのに、自分だけバカなミスをした気分になり、「損切り=ミスの確定」という不要な発想で損切りのタイミングを先送りしたりします。

不要なダメ出しで、本当の意味のミス(適切な損切りをせずに損金を大きくする)をしてしまうのが人間です。でも、過大評価もあり得ます。

見込み違いがあたりまえなら、大幅利食いというナイスな結果にも、運・不運の要素がたっぷりあるはずです。それなのに、「100%自分の腕前」のように錯覚し、その後のトレードでムチャをする、なんてこともあります。当然、どこかで大ケガを負うのです。

自分自身に対してはネガティブな評価をしないよう注意してバランスが取れると思いますが、「自分が相場を動かした」というような錯覚、「値動きが見える」なんて慢心に注意し、チャートや自分の売買記録を見て、可能なかぎり客観視しようとする姿勢は不可欠です。

「ワクワク感」が重要

個人投資家は、とことん自由です。

なにをやっても許されます。

前項で挙げたのは、自由すぎるゆえの混乱ですが、今年の難しい相場で取れなかったことについて、自分に対して安易なダメ出しをせず、寛容になることだって重要です。

私たち個人投資家は、組織に属するプロとはちがいます。

損を出したら全額を自分で負担するのですが、「今年は取れなかった。来年は取るぞ!」と考えたって問題はないのです。1カ月、四半期、1年といった区切りで第三者から評価されることなどないのですから。

私は、常に上向きの力を加えてポジティブな気持ちを維持することが欠かせないと思っています。個人投資家ですから、感情や感覚を上手に活用すべきです。

やり方、手がける銘柄の範囲などについて、ある程度まで整えることが前提ですが、私は「ワクワク感」を頼りに判断するケースがかなりあります。

チャートを見ながらワクワクしたらポジションを取るかわりに、ワクワク感がいまひとつだったら自分にブレーキをかけます。「儲かるかも」と思いながらも、ワクワク感満載でなかったら手を出さない──これがマイルールです。

ポジションを取ったあとワクワク感が薄れたら、とにかく手仕舞いすることを検討します。

プロ投資家と比較して個人投資家は、情報、売買環境など多くの点で不利といわれますが、プロにはない武器もあるのです。情報をうまく整理すれば、その武器を生かすことができます。

売買活動の全般で、明るく前向きに考えましょう。

そうすれば、見込み違いのダメ玉だって、不要に重たい気分にならず適切なタイミングでサラッと損切りできるでしょう。損益に関係なく、買いポジションの売り手仕舞いは、次につながる現金化、次のチャンスをものにするための準備です。

限定公開動画は間もなく終了

番組でも紹介しました。

いま進行中のセミナーを、“期間限定”で公開しています。

FAI投資法マスタープログラム「5-5 日々の蓄積」

※ 2022年12月16日(金)夕方4時まで期間限定の公開です

コースの詳しい案内は、こちらをご覧ください。

毎月の2本目、テーマ別の番組は本日、12月8日18時(午後6時)に公開します。

タイトルは「出遅れ株を買うときの注意点!」、お楽しみに!

2020年12月新刊