指数のゆがみ

株価指数はガンガン上昇、でも個別銘柄は……。

映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。

上げ相場なのに儲からない? イラつく相場の賢い買い戦略(前編)

冷静か焦点ボケか

私は今、裁量のポジションがありません。

オフィスの移転その他で忙しかったのですが、さらに忙しくなると予見して4月上旬、全ポジションを閉じました。その後、全く売買していません。

でも、中源線のポジションはあります。

通常どおりに売買を継続しています(内容は後述)。

ただし、金額は小さめだし、中源線のシグナルを見ながらの売買なので、私の売買全体としては「休んでいる」感覚が強いのです。

ある意味、冷静な傍観者です。

でも、“現場にいない”ような感じで、焦点ボケかもしれませんね。

実践者のなかには、「常に一定の試し玉を持っている」人がいます。

「休んでいる」(ポジションがない)という認識をもちながらも、いろいろな銘柄に少しずつポジションを建てて“臨場感”を維持するのです。

久しぶりにマル(ゼロ)にして、気持ちがリセットできました。

こうした時間も必要です。

一方で、常に試し玉を建てている実践者のこだわりが、よく理解できました。

ちなみに、ポジションが完全にゼロとか、試し玉がパラパラあるだけとか、おそらく平均的な個人投資家とは遠い立ち位置です。少しでも中途半端な気持ちがあると、「うぅ~ん、どうしよう。まあ、とりあえずそのまま」なんてポジションが手の内にたまり、いつもきゅうくつな状態になっている人が多いのです。

資金の余裕が命、利益を生む重要不可欠な要素です。

多くの個別銘柄が伸びない理由

中途半端なポジションが手の内にたまる──読みにくい相場では、なおさらです。

昨今の相場は、どうでしょう。

株価指数はグイグイと上昇し、メディアは派手に報道する、自民党の麻生さんははしゃぐ……自分だけが“蚊帳の外”にいる気持ちになりやすい状況です。

でも、個別銘柄の動きを見ると納得できるのです。

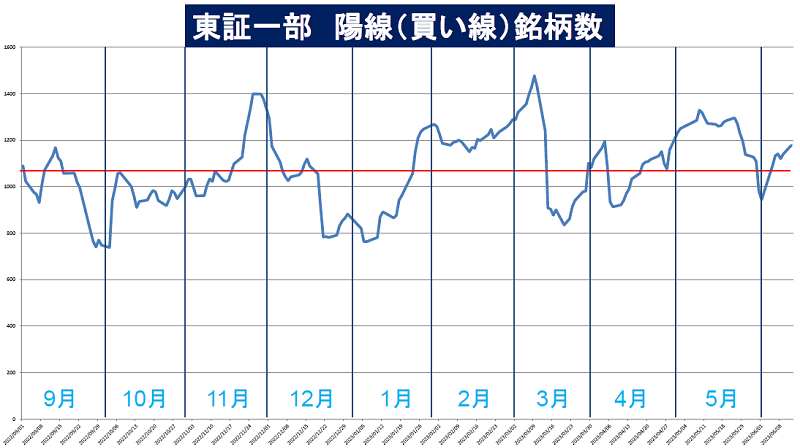

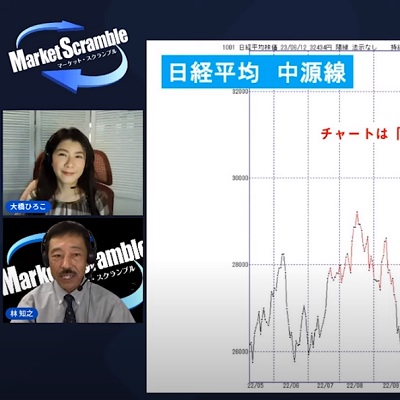

番組でも紹介した、中源線による旧東証一部銘柄の分析を見てください。

5月に株価指数が高値を追うなか、中源線で機械的に判断した結果として、買い線銘柄(買いシグナル銘柄)の数は減少、5月末では売り線銘柄のほうが多い状態だったのです。

株価指数が高い、つまり「株価指数を形成している個別銘柄は上昇している」ということですが、決まった銘柄が上がるだけで、物色のすそ野はあまり広がっていないことがわかります。

ただ、6月に入ってからは買い線銘柄数が徐々に増えています。

隅のほうまで買われはじめたということですが、逆に「そろそろキケン」と警戒する向きも……。

具体的な戦略は各自で詰めてほしいと思いますが、「日経平均の上昇」に惑わされず、自分の守備範囲を自分のやり方でいじるという原則は、こんなときこそ強く意識するべきです。

林の中源線売買

私は、8銘柄に固定して中源線の売買を実践しています。

つい先日まで、半分の4銘柄が売りシグナル、半分の4銘柄が買いシグナルでした。

6月15日に1銘柄が陽転しましたが、前項で紹介した全体像と同じで、みんながみんな買いシグナルではないのです。

売りシグナルの4銘柄のうち3銘柄は現在、ポジションなし。転換時に売り建てしたものを適当なタイミングで買い戻して「陽転待ち」の姿勢です。そして、この原稿を書いている6月15日、売りシグナル3銘柄のうち1銘柄が陽転したので、翌16日に1単位買いました。

前から買いポジションを持っていた4銘柄は、とても心地よく上昇しています。

上がる銘柄は上がる、動かない銘柄は動かないという相場つきなので、ヘタに裁量で手仕舞いするよりも、なにも考えずに、利が乗っているポジションを放置したほうがいいと判断して、全くソワソワしていません。

中源線は、なかなかよい売買のパートナーです。

見通しは強気継続

さて、目先の動きについては、人によって見通しはまちまち。

しかし、株式市場全体は好転が続いていて、今後も何年か順調に推移すると私は考えています。

株価指数が以前の水準まで戻っていますが、個別株全体では割安な銘柄がゴロゴロある状況です。メインの裁量売買は、林投資研究所の「FAI投資法」(低位株の選別投資)です。

2021年から市場全体の好転を予測し、現時点では予測どおりに変化してきていると思っていますが、まだ安値圏にある多くの銘柄が「宝の山」に見えます。

それらを対象に、「初動を捉えて、初押しで買う」のが、とても手堅い、「FAI投資法」です。

WEBセミナーの一部を、YouTubeで無料公開しているので、ぜひご覧になってください。

FAI投資法マスタープログラム「1-1 低位株投資の魅力と弱点」

FAI投資法マスタープログラム「6-1 これからの実践的課題と勉強法」

毎月の2本目は今回、1本目の翌日、6月13日(火)に公開済みです。

「上げ相場なのに儲からない? イラつく相場の賢い買い戦略(後編)」

2020年12月新刊