【プロの目】個別銘柄の動き

個別銘柄は約4,000あるので、ひとつひとつ見ていられない。

だからといって「日経平均」を観察しても単なる平均、観点を絞って個別銘柄の動向を見るしかないのです。

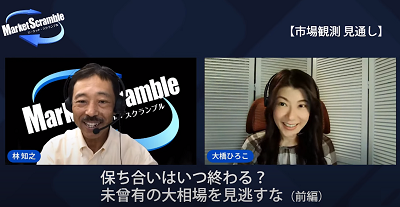

映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。

下値不安はもうないのか このタイミングで考える日本株買い戦略(前編)

日経平均信仰をやめよう

11月15日は、日経平均が「今年最大の上げ幅」だったそうです。

「ふぅ~ん、オレの銘柄は上がってないよ」なんて声が、あちこちから。

私自身の持ち株も、見事なほど反応なし……出遅れの地味な銘柄が多いので「なるほど」というところですが、それにしても日経平均というのは、あらためて特殊な数値だと思いました。

最上位のプライム市場、あるいは東証全体で値上がり銘柄のほうが多くても、日経平均が少し下落していたら、市況解説の見出しは「下げ」です。逆のこともあります。

そもそも、多数の個別株(11月16日現在、3,916銘柄)が上場していて、それら個別銘柄を選別して保有している参加者がほとんどでしょう。それなのに、解説は「まず日経平均」です。

日経平均の先物、あるいは日経平均に連動するETFなどを積極的に売買している人もいます。それ専門の個人投資家だっているでしょう。でも、私がケチをつけているのは、個別銘柄が多数ある“現物市場”の解説記事です。

株を売買せず、日経平均の動向や水準を見て勝手なことを言っている外野はいいのですが、株を売買する私たち“プレーヤー”は、少なくとも、メディアがつくり上げた日経平均“信仰”に正面から抗わなければいけません。

細かく考えると、「株価指数を買う海外投資家」とか「目先の動きで現物を売る機関投資家」とか、いろいろなことが浮かび上がりますが、おもしろい半面、売買の実践から離れた議論に近づきます。

- 日経平均のように“便利に利用される”データは、まず無視する

- 自分の判断、決断にガッツリ利用できそうなら、気にすることを検討する

こう考えるが、正しい実践だと思います。

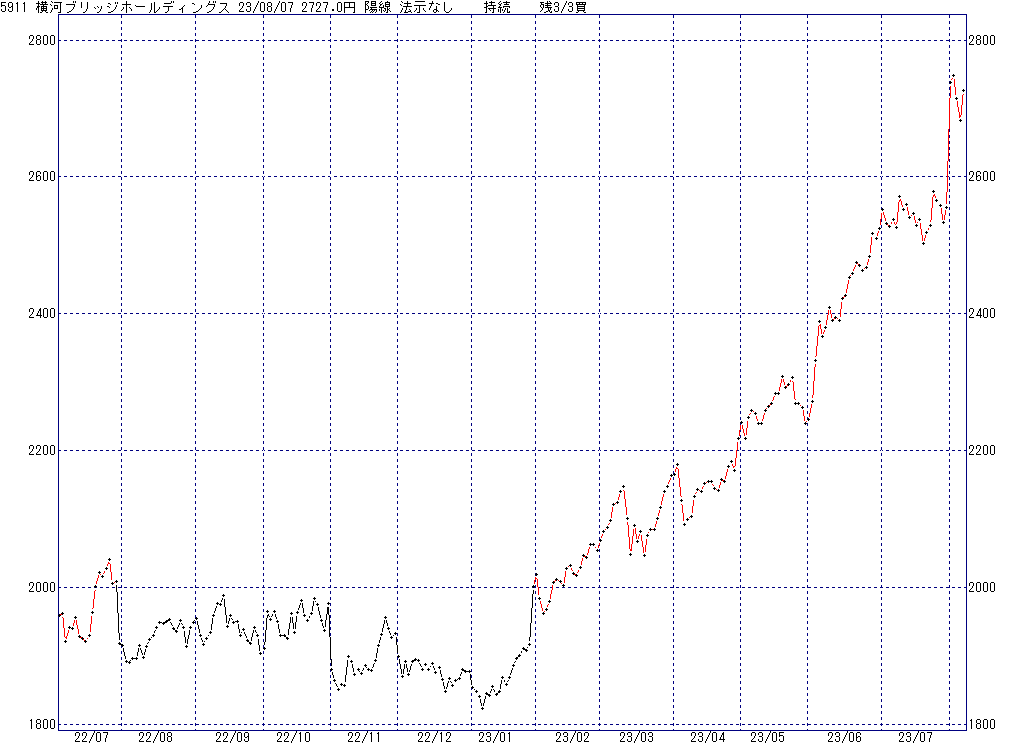

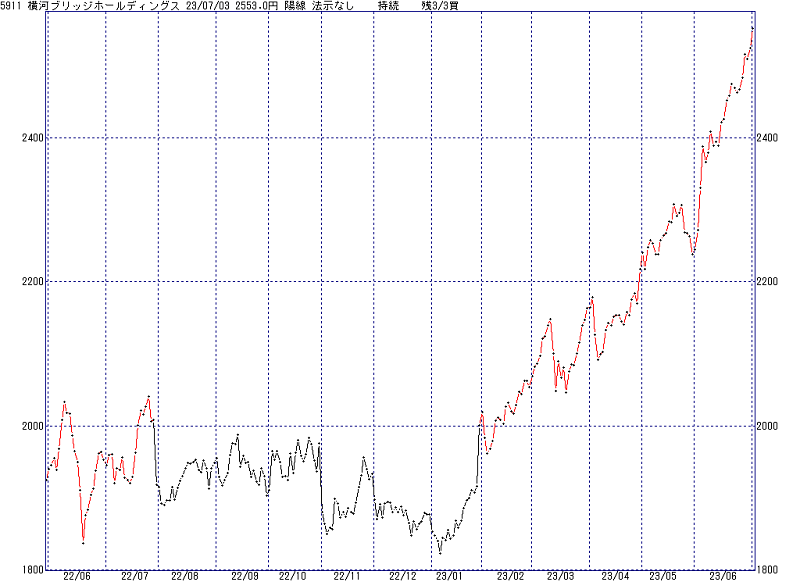

当たるか? 中源線による個別株分析

番組では、中源線による旧東証一部銘柄の統計である「買い線銘柄数」、すなわち「個別銘柄を中源線で判断した結果」を紹介しています。

この数値だって、全体をざっくりと表現するものですが、日経平均とは大きく異なります。

日経平均は、個々の銘柄が売買されて変動した結果です。

「買い線銘柄数」は、その元となる個別銘柄をひとつずつ、確固たる基準で判断しています。いきなり株価の平均値を計算するのとは、全くちがうデータを得ることができます。

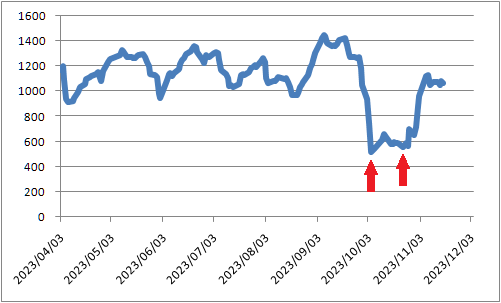

番組で紹介したのは11月6日までのデータですが、下に示すのは直近11月16日までの「買い線銘柄数」です。

赤い矢印が2つあります。

10月に市場全体が売られて個別銘柄も次々と陰転し、中源線の買い線銘柄数が極端に減った点を示しています。

最初の矢印が10月4日、買い線銘柄数は513銘柄です。

約1カ月前の9月6日には1,445銘柄あったので、急激な減少です。

2つめの矢印は10月23日で、買い線銘柄数は553銘柄。

これらが、買い線銘柄数のチャートにおける一番底と二番底、いろいろな解説があるなか、「10月のうちに市場全体は十分に売られ、陰の極を迎えていた」という見方も成立します。

売買する個別銘柄そのものを見るのが基本ですが、「市場全体」という観点だって欠かせません。全体を見るうえで、こうした観察のほうが実践的です。

ピンポイントで値動きを当てるのは難しいのですが、市況解説のような“1日単位”の切り取りをせず、少なくとも数週間程度の流れに目を向けることで、個別銘柄の売買戦略、ポジション操作を判断する指標になる数値は、ちょっとした工夫でゲットすることが可能なのです。

この統計値は毎日、中源線シグナル配信のトップページに掲載していますが、トップページを閲覧するためのID・パスワードは無料で発行しています。

便利な数字が使えない事例

今回述べた日経平均の否定論は、すんなり受け入れてもらえません。

だから、たびたび文章にしています。しつこく……。

今回は、補足的な説明も追加します。

私が日経平均を否定する理由を、相場から離れて、身近な数字から考えてみてください。

現在、2023年11月中旬ですが、「11月の平均気温」を考えても、着る服を決めることはできません。その日の気温、出かける時間帯、交通手段(電車か車かなど)、どんな場所で何をするか、等々、自分自身の“個別事情”を考えて服を選びます。

その日の気温に限定しても、日本全国の平均気温とか、関東の平均気温を気にして服を考えることなどありません。

平均、ふつう、一般的……なんとなく使って「わかるよね?」と話が進んでいくものが多い気がしますが、落ち着いて考えると「なんか乱暴……」と感じるケースも少なくありません。

40年以上も相場に携わり、長く業界内部にいる立場で、「個人投資家向けの情報」を観察していると、煙にまく、適当に誘導する、上すべりした言葉でその場を繕う、といった否定的な見解ばかり脳裏に浮かんでくるのです。

FAI投資法ルールを公開

少し長めの期間で値動きを観察する──投資家を煙にまく情報を排除し、実践的な目をもつ大きなポイントだと確信します。

そういう意味では、株価の長期トレンドを、月足で観察するのがいちばんです。

そんな視点を、そのまま売買実践に落とし込んでいるのが、林投資研究所が行っている低位株投資の手法、「FAI投資法」です。

ちなみに、銘柄選定や売買のルールは、番組で軸にしている中源線建玉法と同様、公開しています。

この投資手法をゼロから学ぶ学習コースがあり、その一部をYouTubeで無料公開しています。ぜひご覧になってください。

FAI投資法マスタープログラム「1-1 低位株投資の魅力と弱点」

FAI投資法マスタープログラム「6-1 これからの実践的課題と勉強法」

11月、2本目の動画は、YouTubeで公開済みです。

【投資戦略 注目株】下値不安はもうないのか このタイミングで考える日本株買い戦略(後編)

2020年12月新刊