冷静な目で銘柄を入れ替えるべし

株式市場全体の環境は、良好な状態が継続していると考えます。

でも、3月決算の発表を受けて買われる銘柄がある一方、ネガティブな評価でトレンドを崩す銘柄が目立っています。

映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。

改めて意識されるバブル高値~ブレイク前に買いたい8銘柄

春高

私は毎年、「春高」という観点で相場を評価します。

必ず春に高い、とは決まっていません。

むしろ逆のこともあります。

それを踏まえて、とりあえず「春にはぼちぼち買われる」という前提で、個別銘柄を幅広く観察します。

今年はどうだったか。

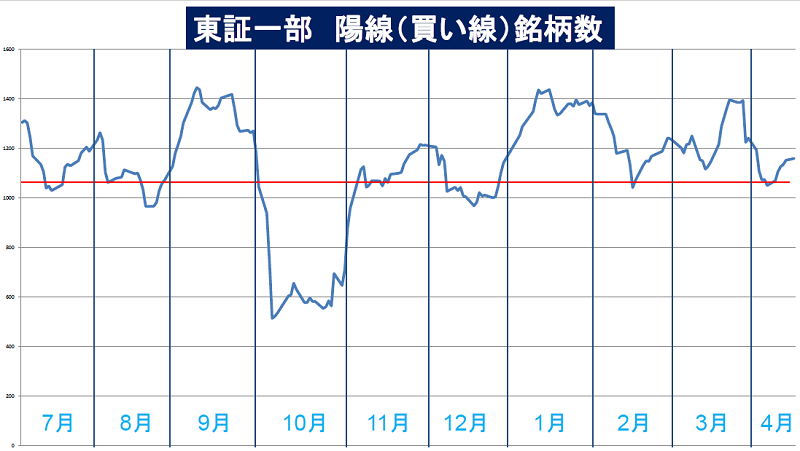

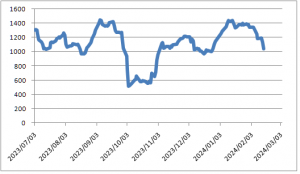

先月のフォローアップでも触れましたが、年初から日経平均が大きく上昇しました。

そのわりに、個別銘柄の伸びはありませんでした。

ところが、隅にある意外な銘柄まで適度に買われた感もあったのです。

マーケットの環境はわるくない──3月決算が出そろったところで、あらためて人気化する個別銘柄が出現すると期待していましたが、現時点では、むしろ逆の流れです。

決算発表後に買われた銘柄もありますが、それほどわるくないのにネガティブな評価を受けて売られる……そんな銘柄が目立つ気がします。

私が見ている範囲が偏っているのかもしれませんが、実際に中源線の分析を見ていると、「指数が強くて個別が弱い」という傾向が表れています。

読みの限界

長い間、相場を見ていますが、例えば長期的な安値圏にある2つの銘柄が同じような条件なのに、ひとつは低迷をつづけ、もうひとつは人気化して大暴騰、なんてことがあります。

これを当てる? いやいや、ムリなんです。

それがわかったら、とっくの昔に私ひとりでこっそり、すべての市場が壊れるまで儲けて、世界一の金持ちになっていますから。

結局は、“とりあえずの結果”を見て、対応していくしかないのです。

いわゆるポジション調整、ポジション操作です。

私たちには感情があるので、「できのわるい子ほどかわいい」なんて心理があります。

学校のクラスに成績のよくない子がいたら先生は、立場的にも心情的にも放っておけません。

でも、私たちが相手にするのは、単なる株の銘柄です。

ただの“カネ儲け対象”でしかないのです。

できのわるい子をかわいがるなんて感覚を持ち込まず、冷たく捨てるのが正解です。

プロが行う一歩遅れ

できのわるい子を冷たく捨てる──たぶん、社会人としての行動規範、道徳みたいなものを少しでも持ち込むと、実行しにくいのだと思います。

そんなつもりはなくても、つい持ち込んでしまうのです。

解決策はひとつ!

「儲かるトレーダーを演じる」という感覚をもち、常にそれを手放さないことです。

家族といるときはリラックス、でも、家族一人一人を守るつもりで状況を見ています。

言葉はカジュアルです。

同じ人間が仕事場に行くと、キリッとした表情で、スキのない敬語を使うでしょう。

2つの言語を話すバイリンガルどころではありません。

誰もが、かなり器用な“切り替え”を、無意識に実行する能力があるのです。

スゴいことです。

だから、相場のことを考える際は、俗世間から離れてキリッと、“相場モード”になるべきです。意識するだけで、誰でもできちゃいます。

利益を上げている上級者も、プロも、同じ人間です。

感情や心理は、初心者と同じです。

結果に差があるのは、売買行動の決め方、そのプロセスを意識していることだけです。

上がると思って買った銘柄が弱含み……「今売ると損が確定する」=「自分がバカだったと認めなければならない」と思うのは、同じです。

でも、「イヤなんだけど、このポジションは現金化して、ほかのチャンスをさぐるのが正解だよな」と気持ちをまとめ、淡々と損切りを実行に移します。

この行動を支えるのが“相場モード”です。

「自分は儲かるトレーダーだ。ほかの人ができない行動を、ビシッとやるんだ!」という意識、「本来の正直な行動ではないけど、そんな行動を取る人物を演じるんだ」という気構えです。

予測を当てずに結果を出す

予測を当てる必要はありません。

もちろん、ポジションのもととなる予測が100%曲がったら、利益のチャンスはゼロです。

でも、そんなことは起こりません。

サイコロをころがしたって、上か下かの予測は50%当たるのです。

だから、必死に考えても、50%を少し上回る程度の的中率が限界です。

そして、前述したようなポジション調整が必要なのです。

ポジションをつくったあと少し時間が経過すると、とりあえずの答えが出ます。

「どうやら予測が当たったようだ」とか「なんか見込み違いな気がする」とか。

これを受けて、“ダメな子”をバサッと切って、“よい子”は大事に抱えておくべく、ポジションの調整、銘柄の入れ替えを行うのです。

5月に入り、株式市場全体は水準を保っています。

でも、株価指数も個別も“熱い”動きはみられません。

3月決算が出そろって、なんとなく新しいトレンドがはじまりつつある感じです。

落ち着いて観察し、“よい子”と“わるい子”を自分なりに見極めましょう。

予測が当たったか否かは、ただの過去の話です。

未来を見据えて、自分の手の内を、コツコツとよいかたちに整えるのが相場という行為です。

2020年12月新刊