日経平均は「ひとつの個別銘柄」

映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。

日経平均を見るな! いよいよ動き始めた期待の8銘柄

2月の統計が目にとまった

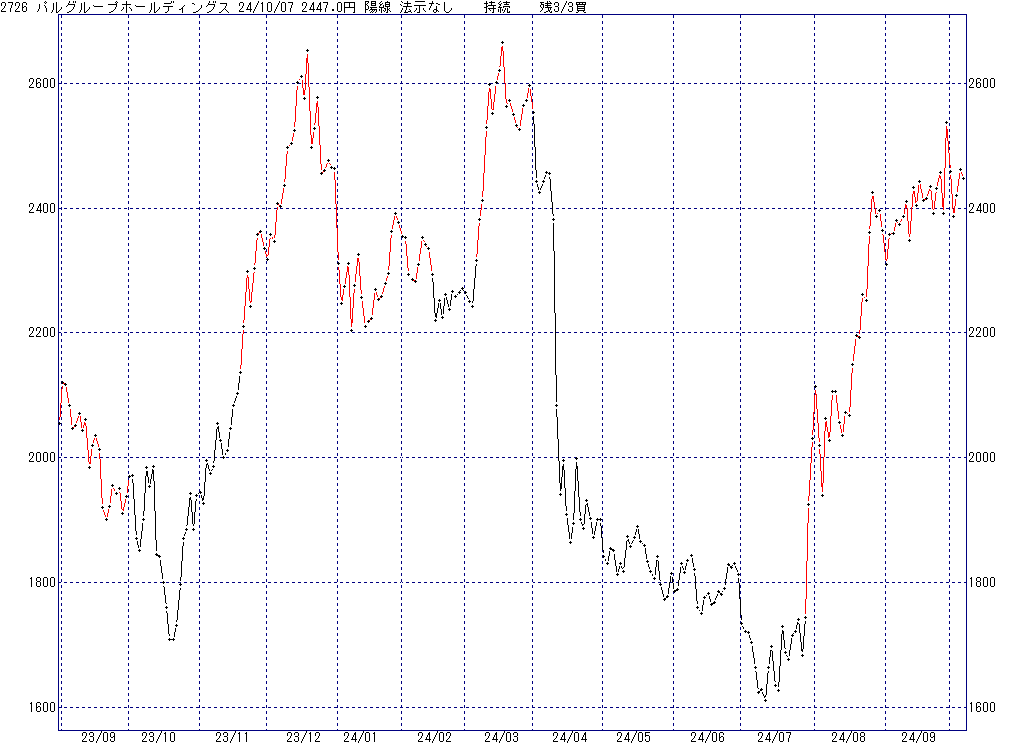

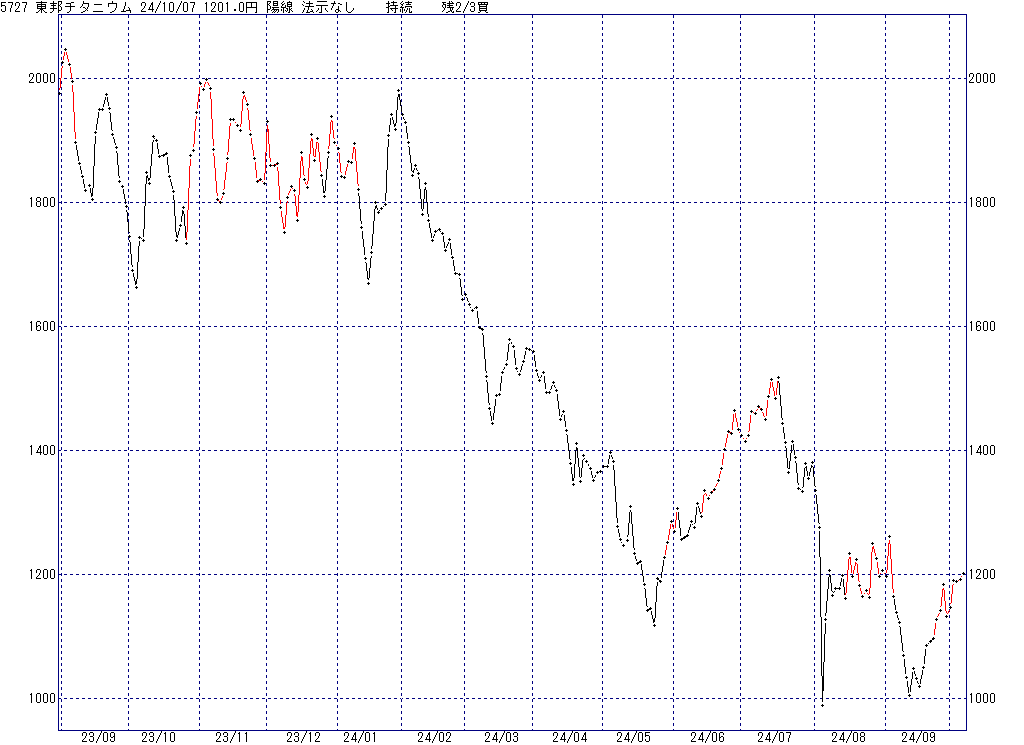

毎月、番組の前半は、いつもの6銘柄の動きをチェックする「定点観測」です。

見ている人がワクワクする解説は難しい……どんな情報でも、見る人に刺さる部分を切り取っていますが、相場の話でそれをやったら、役に立たないどころか「害になる」と強く考えているからです。

「この1カ月で、こんな動きがあった」

「先週、こんな銘柄が大きく買われた」

こういった話をすれば多くの視聴者を魅了できますが、日替わり判断、飛びつき買い、お遊び売買、その場の気分……ダメトレーダー養成所になってしまうはずです。

番組では紹介していませんが、ほかにも定点観測をしています。

決められた個別銘柄を観察するだけでなく、条件をつけて値動きの統計を取ったりもしているのです。

そのなかで、2月の値動きに興味深い変化を見つけました。

値の安い低位株の観察なのですが、しばらく上げ下げの振幅が小さい「小動き」の銘柄が増えたと同時に、直近の上げ下げを上抜いたと認められる「長大陽線」の銘柄も増えていたのです。

低位株に絞って観察していると、「小動き」と「長大陽線」の数は通常、反比例します。理屈で考えても当然、そうだと思いますよね。ところが2月は、両者ともに増加していたのです。

原因のひとつは、少し前から私が指摘しているように、市場全体で「銘柄の選別が厳しい」ことです。市場から資金が流出している状況ではなさそうなのに、まるで存在を否定されるようにダラダラと売り込まれている銘柄が、けっこう多いのです。

一方、2024年8月初旬にかけての急落以降、長く動きがなかった安値圏の銘柄のうち、それなりの数が直近で、立ち上がってきているわけです。

日経平均の水準と推移を見ていると感じませんが、新しい流れが生まれているのです。

実践者が気にかけるべき“事件”

平均は平均、単なる中間値です。

よく例に出しますが、テストで英語と数学の2教科、どちらも50点だったとします。平均は当然、50点です。では、次のテストで英語が100点満点、でも数学は0点だったら? 「なにが起きたんだ?」という状況ですが、平均は1回目と同じく50点です。

日経平均とは、こういう数字です。

上がる銘柄があり、下がる銘柄もあれば、平均は変化しません。

テストの例では、英語がわずか50点から100点満点に上がったことは、ポジティブな事件です。「すごいじゃないか!」と賞賛を集める結果です。でも、数学の0点は、「おい、どうしたんだ?」と周囲が心配する事件です。

「平均は同じです」ではなく、「暴騰して倍化」(英語)、「驚異的な急落」(数学)というのが、運用資金の増減につながる変化、私たち売買実践者が気にかけるべき“事件”なのです。

対面営業の証券会社で新人営業マンが電話番をするとき、不安になって先輩に質問します。「相場を聞かれても答えられません」と。すると先輩は、「大丈夫、あそこを見て日経平均と前日比を言えばいい」と教えます。実際、電話してきた常連客は「おおっ、新人か。頑張れよ」なんて、日経平均しか聞かずに満足げに電話を切るのです。

「頑張れよ」なんて、優しい人なのですが、日経平均を重視する人=最も厚い個人投資家層=売買技術が高くない人=はっきり言ったら負け組──あらゆる分野に通用しそうな理屈です。

単なる数字

日経平均は日本の経済力を示す数字──。

そうでしょうか?

私には、単なる数字にしか見えません。

5年間で日経平均が50%上昇していたら、その5年間は「株が買われた」「市場が発展した」と解釈していいでしょう。でも、やはり平均は平均ですし、単なる数字だと思うのです。

一時期、株式併合が流行しました。

東証が売買数量の単位を100株に統一すると決めたあと、おそらく少額の株主が増えることを避ける目的で、株式併合を実施する上場企業が多数、出現したのです。

投資家の評価が低くて株価が100円……売買数量が100株になったら、わずか1万円で株主になることができます。名簿を管理して各種の郵便物を送ることを考えたら、コストを計算して「1万円の株主かぁ」と考えても当然です。

しかし、発行株数を10分の1に減らす、つまり10株を1株に併合すれば、既存の株主は持ち株数が10分の1になり、市場の価格は無条件で10倍、最低の100株だけ買う場合の最低投資金額は10万円に上がります。

ただ、内容がよろしくない企業が株式併合をすると、そのあと売られる傾向があるのです。

内容がいまいちで100円に低迷していた、でも、それ以上下がる気配はなかった

↓

株式併合で株価が1,000円になった。見た目はカッコよくなった

↓

割高な感じがするのか、絶対値が上がって下値不安を感じるのか、なぜか下落する

↓

500円(以前の50円)まで下落する

実際に、こういった銘柄が、いくつもあったのです。

私たちは「併合崩れ」と呼んでいました。

数字のマジックで100円を1,000円にすることが可能、つまり株価は単なる数字だといえるのですが、単なる数字にしては不合理な評価が行われている現実も浮かび上がります。

正しい計算をしよう

私たちは生身の人間です。いくら計算しても、「売買マシン」になることはできません。

そんな不安定な部分を認め、それでも好結果を出す、ちゃんと利益を上げる方法を考える必要があります。

人間ならではの錯覚に陥らないようにする土台は、なんといっても「ゆとり」です。

余裕がない状態、例えばムリな金額を運用して「損したらタイヘンだ」「なにがなんでも勝たなくては」と考える状態では、必然的にミスが増えるでしょう。

でも、ゆとりがあるだけでは結果が出ません。

確固たる考え方が必要です。

考え方とは、「予測の当て方」ではありません。

予測は当たったり当たらなかったり……どちらの結果もあり得ます。

だから、「予測どおりに動いたら、どうするか」と「ダメだと判断する基準はなにか、そのタイミングはいつか」など、自分なりのプランを用意して売買に臨むのです。

中源線は、計算で売り買いを決めます。

「売りだ」「買いだ」と言いきります。

でも、その当初の予測に固執しません。値動き傾向が変われば、「買いだ」と言いきったくせに「やっぱり売りだ」と覆します。

でも、それでは乱暴、不測の損失が蓄積することもあるので、全体の資金管理をしたうえで、さらに売買数量も3分割で管理します。

このように実践的かつ実用的なので、番組で取り上げているのです。

少なくとも、「日経平均信奉者」や「銘柄情報ハンター」の世界から離れて、オトナとして、「株式市場でなにが起きているか」「どうすれば勝てるか」をまっとうに考える少数の人だけが生き残るのが、相場という特殊な世界です。