逆張りはプロ、順張りはダメな素人……ホントですか?

そもそも、「逆張りの定義」は?

言葉の意味を確認しながら、実践における正解(儲かる考え方)をさぐります。

逆張りはプロ、順張りはダメな素人……ホントですか?

そもそも、「逆張りの定義」は?

言葉の意味を確認しながら、実践における正解(儲かる考え方)をさぐります。

東証が市場区分を再編する?

プライム、スタンダード、グロース?

よくわからないよ、メンドクサイねぇ……

そう言わず、概略だけでも理解しておきましょう。

ざっくり、わかりやすく、カジュアルな説明を心がけました。

チャートをいくら眺めても、私たちが求める「未来の株価」は見えません。

あたりまえです……。

どんなに頑張っても、データはすべて過去のもの。

それをもとに未来を考えるのが相場、トレードという行為です。

最も重要な株価の「水準」について、常識人なら一定の基準を設けて考えます。

ところが、この基準が行動をダメにすることも。

私たち実践者は、どのように考えるのが正しい(利益につながる)のでしょうか?

上げ相場は、新規の買いが原動力です。

でも、下げ相場は、新規に売る人(カラ売り)で起こるわけではありません。

価格変動のメカニズムから、チャート分析の質を向上させ、売買をひとつ上のステージへ押し上げる狙いの動画です。

「この銘柄が上がる!」

予測が当たっただけでは儲かりません。

買った株を適当なタイミングで売り逃げて、はじめて「利益確保」です。

「もう少し……」とねばっているうちに天井を売らずに居過ごし、なんて失敗もあります。

スムーズに売買し、確実に利益をふところに入れる必要があります。

高値圏で売るタイミングを決める際の決め手とは?

売り損ないを防ぐ方法は?

1回目の買いが313円、2回目の買いが287円……

どちらも中途半端な数字ですが、同じ株数なら平均値は300円ちょうど!

いいじゃないですか~

でも、こんな発想自体に、判断や行動を狂わす落とし穴があるのです。

株を売買するマーケット参加者は、常に入れかわります。

固定されていません。

「だから、値動きは連続しない」

「チャートというかたちで表現するのは不合理だ」

これが、チャートそのものを否定する意見のポイントです。

こんな否定論に耳を傾け、でもチャート肯定派の私が反論します。

そして、チャートのあり方、適切な使い方、チャートの意義を明確にします。

動画、株式投資【虎の穴】をぜひご覧ください。

ウクライナショックに揺れる株式市場──。

強引に侵攻したロシアに対抗する経済制裁は、中国やインドなど、くみしない国もあります。また、ロシアを強く非難する一方で、エネルギー輸入などロシアとの貿易を完全に断ち切ることのできない国も存在します。

効果は限定的なのに、資源・エネルギー高騰でマイナス効果を受けているのが、西側自由主義国の現状といえます。

反戦を願う気持ちはそのままに、株価は株価、マーケットはマーケット……切り離して考えてみましょう。

映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。

恐怖と混乱 株式市場は景気後退を織り込みにいくのか!?

以前からウクライナは、NATOや米国から武器の供与を受けてロシアと紛争をつづけていました。ソ連崩壊以降の歴史は、カンタンに語ることができない複雑なものだと感じます。

そんななか、NATOの軍事的脅威を主張するロシアの立場も理解できるのですが、強引にウクライナに侵攻したプーチン大統領の決断は残念でなりません。「ただの演習」と偽って前線に送られた、若いロシア兵も多いと聞きます。実に悲しいことです。

各国政府による経済制裁のほかにも、ロシア排除の動きがあります。

北京パラリンピック開会前日、出場を認められていたロシアとベラルーシの選手たちは、出場停止を告げられました。

スポーツの世界でこういった措置が妥当なのかとの議論もあるようですが、例えば各国各地のロシア料理店が嫌がらせを受けているとか──これは、正義とは異なるヒステリックな行動でしょう。

マーケットの株価推移を見つめる私たちも、世間の勢いや、自らの心情に左右されながら考えていることは間違いありません。だから、むやみにポジションを増やさずに冷静な対応を心がけるべきです。

そもそも、荒れ場を前にした思いつきは、キケンがいっぱいです。

株価指数を見ると、ウクライナショックより前に、2021年9月から下げ傾向がつづいている様子がわかります。

横ばいから上昇……私は、そんな楽観的な見通しだったのですが、1月後半以降は弱々しく推移しました。そして、ロシアのウクライナ侵攻でもう一段安をみせたのです。

定点観測の対象銘柄にも、同じような下げトレンドを描いているものがあります。

例えば、以下に示す富士通ゼネラル(6755)も、春から夏は保合で、9月以降ははっきり下げ傾向です。

下げるべくして下がった──こんな捉え方だって成立するのです。

ちなみに、9月以降の下げを「岸田政権のせい」と考える向きもあります。

もちろん、岸田政権の誕生以降、明らかに外国人投資家が日本株を売っているというデータもあり、否定できない部分はあります。

ただ、株価はさまざまな要因で動くので、そんなふうに直結させる姿勢は疑問です。現政権がつづくなかで株価が大きく上昇したら、判断の基準を失ってしまうのです。

「株価はすべてを織り込んでいる」というのが、チャート分析の原則です。

中源線建玉法も、その考え方を土台にしてトレンドの転換点を見出そうと努めます。

ただし、予測は当たったり当たらなかったり……当てることにこだわったら、実用性はゼロ。だから、むしろ「当てることを放棄する」姿勢で、ポジション操作が規定されているのです。

金融関係者がそろって嫌う岸田首相には、早々に退陣してもらいたいと考えています。

しかし、そんな嘆かわしい状況の下で現在の株価がある──前項でも触れた、チャート分析の原則です。

番組では継続して、株価について楽観的な見通しを示していますが、世界的に割安といわれる日本の株価を形成したのは、アベノミクスでバランスシートを改善した企業努力と、多くの銘柄の意外と長期にわたる下げ傾向です。

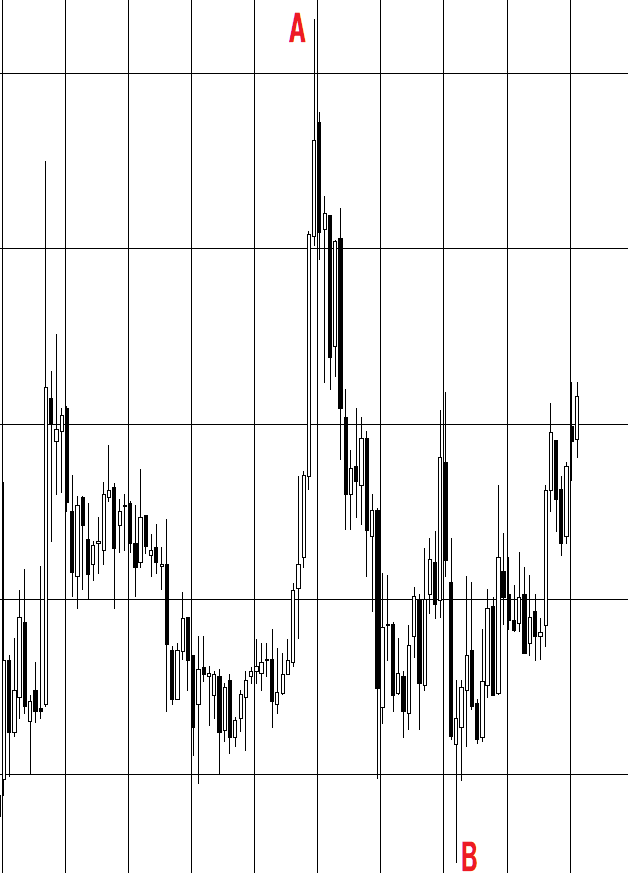

下に示すのは、ある銘柄の月足です。

私は現在、この銘柄を保有していますが、林投資研究所の「FAI投資法」(低位株投資の手法)によって選定した、割安と考える銘柄のひとつです。

大きな往来をみせていますが、高値Aは2017年12月です。そこから約1年で大きく下げたあと保合ですが、最安値はB、コロナショック時の突っ込みです。

そのあとは継続して下値を切り上げ、2021年8月から上昇トレンドが明確になった印象です。

株価指数だけを見て判断したり、政治や戦争を材料として株価予測に直結させることなく、自分の目で個別銘柄を見るようにしてほしいと思います。

ふだんは、中源線を軸に値動きの解説を行っています。

数カ月単位の上げ下げを狙う、いわば投機の売買です。

でも、米国の著名投資家ウォーレン・バフェット氏のスタンスだったら……彼は、5年、10年、20年といった期間で、企業の成長性を予測します。

だから、暴落した結果、短期的な売買を行うマーケット参加者にとって「かまわずブン投げ」がド正解の場面は、彼にとって絶好の拾い場だったりするのです。

予測の当たり外れといった観点とは関係なく、立場や思想、売買手法によって、正解の行動が売り買い逆だったりします。また、同じ「買い」の判断でも、タイミングが大きく異なったりします。

もっともキケンなのは、ちまたの投資関連情報に目を向け、未来を言い当てるような情報を求めてしまうことです。

さきほど触れた「FAI投資法」(低位株投資の手法)でも、番組でチャートを紹介している中源線建玉法でも、それぞれアプローチが異なり、銘柄の選び方から売買のタイミングまで全く別ものです。

資金の多寡に関係なく、「売買手法」という発想を絶対に捨てないでください。

次回は本日(3月10日)の夕刻、テーマ別の番組をお届けします。

タイトルは「下げ止まりのサインを見逃すな! 総悲観に活路を見出す」。

秋以降の下げ波動のあとウクライナショックを受けた株式市場において、落ち着いた上げ波動がスタートする銘柄があるか──お楽しみに!

2020年12月新刊