1月5日の放送「循環物色再開! スタートダッシュで動く厳選8銘柄」のフォローアップを公開しました。

※どなたでも、無料登録だけで閲覧できます。

映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。

循環物色再開! スタートダッシュで動く厳選8銘柄

日経平均は、東証の個別株225銘柄の平均ですが、「平均」と受け入れにくい大きな偏りがあります。

「寄与度」という言葉があります。

個別銘柄の騰落が、日経平均の騰落に“どれくらい影響するか”です。

一部の銘柄の寄与度が、極端に高いのです。

日経平均の算出方法に疑問があるのです。構造的な問題です。

だから、まず、日経平均が表すのは「市場全体ではない」ということです。

「225銘柄の平均」という見方も、すっきりしないのです。

寄与度の高い数銘柄が総じてグイッと買われれば日経平均は大きく上昇し、全体を見わたして「えっ、なにが上がっているの?」みたいな感覚に陥ります。逆も同じです。

これについては、2025年末の放送でも触れています。

こういったことがなくても、プラスの銘柄とマイナスの銘柄があれば相殺されます。

「平均」とは、そういう数字です。

日経平均を参考に考える……やめてください。相場の実態は見えません。売買戦略につながる情報は得られません。

もちろん、日経平均の騰落からはじまる相場解説は、クソの役にも立たない雑音です。

「大衆(平均=負け組)が求めている情報はなにか」を確認することはできますけど。

それでも、オトナとして、日経平均にまつわるニュースを耳にしますよね。

「マーケットに存在する、ある特別な個別銘柄」くらいに認識しておくといいかもしれません。

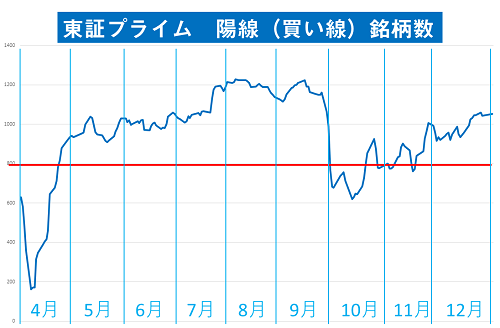

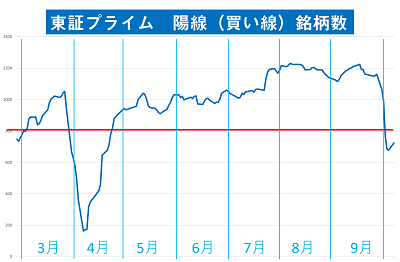

番組では毎月、「東証プライム市場、買い線銘柄」の推移を示しています。

中源線によって個別銘柄のトレンドを判定し、その結果、東証プライムで買い線(上昇トレンド)の銘柄がいくつあるか、という数値です。

これだって、「陰転30銘柄、陽転30銘柄ならば前日と変化なし」というように、データとしての問題はありますが、日経平均とちがって相当に実践的なデータです。

軸にするのは常に「売買する個別銘柄の値運び」と「自分の戦略」ですが、買い線銘柄数の大筋の変化は、なかなか参考になります。

このデータは、中源線シグナル配信のトップページで確認できます。

有料サービスですが、「中源線研究会」に登録(無料)してもらえれば、毎日見ることができますよ。

日経平均を見るな!──いつも言っているので、なんだかBGMのようになっているかもしれません。「その提案は聞いているけど、なんとなく日経平均を気にしている……」みたいな。

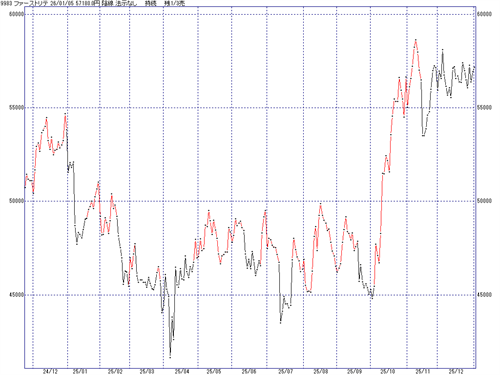

1月の放送から、定点観測銘柄に、寄与度の高い2銘柄、アドバンテスト(6857)とファーストリテイリング(9983)を追加しました。こういった銘柄の騰落に目を向けて、日経平均の動きを客観的に捉え、惑わされないようになってもらいたい、という趣旨です。

日経平均を軸に考えると、いろいろな錯覚が生まれます。

もちろん、売買・トレードにマイナス影響のある錯覚です。

そのひとつが、「おおかたの個別銘柄が一緒に上げ下げしている」というものです。

日経平均が大幅に高くて、違和感を覚えないほど多数の銘柄が上昇している日に、上げトレンドを形成中の銘柄が前日比マイナス、なんてことだってあります。そもそも、「1日単位」で観察する姿勢に、ムリがあるのです。

日々の騰落ではなく数カ月のトレンドで見ても、同じく日経平均採用銘柄で寄与度が高いのに動きが異なる、そんな例だってありますよ。下に示すのは、そんな条件に合う2銘柄、ファーストリテイリング(9983)とソフトバンクグループ(9984)の中源線チャートです。

ひたすら個別銘柄を見る、必ず個々に観察して考える──肝に銘じてほしい部分です。

最後に、現在の市況にも触れておきましょう。

今回は、一定の水準から切り返している銘柄を取り上げました。

短期的には、そういった銘柄が早そうだ、そんな狙いが成立するほど個別銘柄の動きが好転している、という発想によるものです。

日経平均は昨年、5万円の大台に乗せました。

「見るな!」と言っていますが、それだけ株式市場の環境が良好、資金が流入している、ということは確認できます。

世界的な株高の潮流があり、割安な日本株の魅力は高まっていると思うのです。

そして直近、株価指数も強いなか、遅れていた個別銘柄にもじわり物色の流れが広がっている感があります。私を含めた強気筋の期待どおり、ここから勢いづく銘柄が増えるかもしれません。

しかし、昨年4月以降ずっと株価指数は上昇傾向です。

それを支える一部個別銘柄の、長い上昇も確認できます。

いわゆる“相場の上げ下げ”を考えたら、けっこう熱くなってきた、ここから加速すれば最後のババ抜きか……こう考えるのが自然ではないでしょうか。

株価の上昇傾向は、けっこう長くつづくと期待しています。

でも、私たちは、数カ月単位の上げ下げを無視できません。

例えば「攻め時」なんて言葉に、私たち生身の人間はワクワクします。

実際、そんな感覚も重要です。

ただ、「メリハリをつける」という発想も大切にしてください。

引くときは引く、ムリをしない、儲けるよりも損をしない、といったワクワク感のない観点も絶対に必要なのです。

自分の意思で攻めた結果として、自分でつくった自分のポジションについて、コントロールを失うなんて、実にバカバカしいじゃありませんか。

気軽に視聴できるYouTubeでメッセージを伝えていますが、市況、銘柄情報、予測、みたいな表面的な捉え方をせず、実践の機微を汲みとってほしいと願っています。

さあ、新しい年を迎えました。

よい結果を出すために、丁寧な姿勢、自分を信じた独自の対応を心がけてください。

映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。

保ち合いブレイク・続伸期待の8銘柄

日経平均が5万円に達する上昇をみせるなか、個別銘柄の多くが同じように上がっていたかというと、全くそうではありません。

私は中源線でも売買していますが、固定している8銘柄はむしろ静かな値運びでした。

裁量で売買している低位株(小型銘柄が多い)も、しっかりと上昇した銘柄は少数でした。

それなりのパフォーマンスを出せていますが、日経平均の高騰を取り上げて世間が騒ぐほど、ウハウハな状況ではありません。

まず、この部分に注意が必要です。

ほとんどの人は、なんとなく感じる“世間のムード”というか、解説の“論調”よりも、自分のパフォーマンスが大きく見劣りするという不快感を抱えていると思うのです。

相場あるあるかもしれませんが、「自分が追っている範囲」「自分の手法」を手放したり否定的に考えたりすることなく、マーケットの現状を観察しなければなりません。

今日は、その「自分の手法」を軸とした「売買戦略」がテーマです。

さて、個別銘柄全体は完全に好調とはいえない、物色対象が偏っている、とはいえ、指数を押し上げている銘柄を中心に“強いものは強い”のです。後半で紹介した銘柄は、そうした流れがつづく、一定水準まで上昇しても下げない銘柄は再び上がる、という前提で選んだものです。

後半の銘柄は、「強いものにつけ」という相場の原則に素直な銘柄選定です。

でも、自分の手法を曲げてまで手を出すのはどうなのか……ここがポイントです。

私は、ジッと保有していた低位株を春以降、少しずつ利食いしました。

結果として、手の内に残っているのは出遅れ銘柄が多い状態です。

出遅れだから、今の相場では「なかなか動かない」のです。

利食いした銘柄の中段保合を買い直そうともしていますが、夏以降に仕込んだものの多くは出遅れです。出遅れ狙いが、私の低位株投資の基本だからです。

今年はまずまずの利益を取りましたし、今は資金に余裕がある状態で、持ち株にも適当な含み益が生じています。株価指数の水準をもとに無責任に語る解説に耳を傾けなければ、不満は生まれません。それでも、なんとなくスッキリしない……人間は欲深なのです。

それでも、基本路線は変えません。

中源線はシグナルに従ってポジションを変化させていきますが、裁量の売買については、目の前の動きを見て微調整はするものの、安易な路線変更はしたくないのです。

出遅れ狙いの戦略にも、大きな強みがあります。

のろい、つまらない、地味だ……こう否定せず、それが心地よいのなら、周囲の声に惑わされることなく貫くべきです。

さて、出遅れ狙いだからといって、「ずっと持っている」ことが前提ではありません。

後半の銘柄を選んだ観点と同じで、「早そうなもの」を手がけるのが正解です。

効率を考えて、「できれば長く持たない」ことを重視するのは、相場の大原則です。

前項で、「長く持たない」というイメージの重要性を示しました。

動いていて話題になっている銘柄に飛びつけばいい、というようなことではなく、地味な安値圏で買うのにしても、なるべく早く動意づいて、なるべく短い保有期間で利食いできるにこしたことはありません。

売買の戦略を考えるうえで、どんな狙いであろうと、この“時間の経過”は大きなポイントです。

ただ、相手が相場なので、思うとおりにはいきません。

それでも、「自分が狙う値動きの期間」というものを、しっかりと意識しているかどうかが問題です。

なんとなく「上がりそうだ」という程度でポジションを取っているケースが、非常に多いと思うのです。あくまでも自分の理想ですが、今後の値動きについて「時間と値幅」で考えているかどうかがカギです。

チャートを観察するときに重視する「トレンド」は、チャートのタテ軸の値段と、ヨコ軸の時間(日柄)の2つがそろうことで認識できます。どちらか1つが欠ければ、トレンドを認識することはできないのです。

損益というシュールな結果は、売り値と買い値の差で計算されます。

そのため、私たちは自然に、チャートのタテ軸(値段)だけに目を向けるのです。

だから、「徹底的に時間を意識する」ことが、バランスの取れた思考、結果につながる状況判断につながるのです。

時間の意識を捨てなければ、落ち着いて戦略を立てることができます。

上っ面の銘柄情報に振り回されることもなければ、自らの思考で落とし穴にはまる可能性もグッと低くなるでしょう。

さて、「時間を意識する」ことを強調しましたが、「時間をかけない」というイメージにも触れました。これは、相場の基本です。

でも、なんでもさっさと手仕舞いするのが正解、ということではありません。

基本は時間をかけない。

特に、見込み違いだった場合に時間をかけるのは誤りです。

ダメ玉に時間をかけ、多大なエネルギーを使う理由はゼロです。

避けようのない見込み違いを素直に受け入れ、相場の経費と割り切ってサッと切るのです。

いちど飲みに行ってイヤなやつだと感じた相手と、ダラダラつき合うなんてバカげています。

心地よいつき合いを期待した自分を認めたくないので、なんとなく継続したくなるかもしれませんが、そんな人とのつながりはサッと損切りするのです。

中源線でも、例えば陽転直後にガクンと動きが変わったら、朝令暮改よろしく「はい陰転、ドテン売りです」という答えが出ます。「せっかく買ったのに……」なんて発想は、相場には不要なのです。

でも、よいポジションには時間をかけてOKです。

当たった予測は、少し時間をかけて「育てる」のが正解です。

いわゆる“ねばり”ですね。

相場は生き物です。

いくつものパターンを想定していても、全く想定外の展開になることばかり……。

途方に暮れたりするようでは、実践家とはいえません。

その場に応じた判断で、自分が進む道を決めるのです。

ただ、軸がないと、その場の気分だけで決定してしまいます。

軸になるのが、自分なりの戦略です。

その戦略を支える要素を考えましたが、今回のフォローアップで強調したのは、「時間の経過」です。

値動きとはちがって、時間の経過は安定しています。

それを軸に、バタつく株価変動への対応を、可能な限り冷静に考えるのが相場です。

中源線の判断に裁量を加える場合でも、やはり時間の経過を意識するべきだと思います。

11月10日の放送「目先は利食って様子見。切り返しで買いたい厳選10銘柄」のフォローアップを公開しました。

※どなたでも、無料登録だけで閲覧できます。

→ フォローアップ 売り買いをビシッと決めるための株価観測法 を読む

映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。

株価指数に負けない上昇トレンド8銘柄

「平均」というのは、とても便利なものです。

見る対象が多くても、たった1つの数字で表すことができるからです。

しかし、個々の対象の“実際の変化”を確認するのが難しい、という欠点があります。

日経平均は、東証に上場する3,942銘柄(2025年11月7日現在)のうち、たった225銘柄の平均値です。しかも、225銘柄のなかで値上がりする銘柄と値下がりする銘柄があれば、変動が相殺された結果が示されてしまいます。

番組でも触れましたが、最近みられる日経平均の乱高下について、「今日の値下がりは○○1銘柄だけの分」とか、「今日の値上がりは、○○と○○の2銘柄分」などと説明されることがあります。「日経平均は合理的ではない」と指摘されて久しいのですが、ゆがみが極限まで増幅したような状況だと感じています。

「日経平均が上がっても、オレの銘柄は上がらない」という声は、よく耳にするものですが、5万円に向かう上げでは最高潮だったと思います。

日経平均だけでなくTOPIXも大きく上昇していますが、とにかく、物色の対象が値がさのハイテク株などに偏っています。日本の株式市場に資金が流入しているのは間違いないことでしょうが、株価指数の動向を見れば見るほど、「自分だけがヘタを打っている」気持ちになります。気をつけなければなりません。

株価指数は、市場の実態を表していないけど便利──多くの人が、中学や高校のテスト問題のように“正解と理由をサクッと説明できる”状況を望むため、「日経平均は○○」ではじまる解説が標準形のように認識されているのです。

でも、標準、平均、ふつう、一般的……これらは、競争の厳しいマーケットにおいて、ズバリ負け組を意味します。勝つためには、こんな安易な姿勢をズバッと捨てて、王道を追究する必要があります。

番組では毎回、わかりやすく銘柄を紹介します。

短期的な売買で利益が期待できそうなものを、“狙って”選んでいます。

でも、王道を進むためには、「銘柄情報を聞いて、それでサクッと儲けよう」みたいな発想は、もたないで聞いてほしいのです。

株価変動を機械的に判断する「中源線」を軸にしているので、「値動き」「値運び」といった言葉が合う、感覚的な解説を心がけています。別の言い方をすれば、あいまいです。次の日には言うことが逆になっている可能性だってあるのです。

なぜ「値動き」「値運び」に目を向けるのか──。

売買・トレードは、どんなときも、自分が決めたポジションを継続的に変化させていくことを求められるからです。

上がると思って買ったら、期待どおりに上がった、とします。

しかし、「はい勝ちです」でおわるわけではありません。

売ってもよし、売らずにねばってもよし、勢いに乗るべく買い増ししてもよし……無限の選択肢があり、それを自分で選んで決断、売買実行と進んでいかなければならないのです。

だから、値動きを評価する基準も、その評価をポジション操作に反映させる方法も、ガチッと定まっている必要があります。日々、激しい値動きが、突発的に起きるので、「これでもか!」というくらいガチガチに定まっていないと、自分でなにをしているのか、わからなくなります。

値動きの「観察法」という観点を、常に意識してください。

株式市場の変化は、とても激しいうえに、突発的なことが日々起こります。

個別銘柄が突然に上がったり下がったり、物色される銘柄の方向性が急に変わったりします。

そんな忙しい変化が目の前にあるので、ついソワソワします。

いや、それを取りにいくのが相場ですが、必要以上にソワソワ、キョロキョロしてしまうのです。

臨機応変のつもりが、ただのフラフラ……値動きに翻弄され、情報に振り回されます。

意外と多くの人が、このワナにはまっているはずです。

気づかないうちにジワッと近づいていたりするのが、最も危惧すべき状況です。

このブレを消すには、個別銘柄の「定点観測」しかありません。

安易に株価指数を見ないことです。

その結果、安易な解説を気にすることがなく、激しく突発的な変化を落ち着いて受け止めることができます。

さらには、その変化を分析しながら、「どんな変化は狙っても取れないか」「どんな変化だったら手を出して結果が期待できる」といったことについても、落ち着いて答えにたどり着けます。

「いつも見ている銘柄」というのを、決めてほしいと思います。

プロが実践する、勝つための方法です。

ストイックすぎてハードルが高い、と感じるなら、例えば「今月中は、このあたりの銘柄を観察しておこう」といった、少しかるいノリでもOKです。

「複数の個別銘柄を見て、相場の流れを考える」体験をして、ちまたの雑多な情報から解放されて自由になってください。

番組でご覧に入れるチャートは、すべて「中源線シグナル配信」のものです。

中源線シグナル配信では、中源線で唯一のパラメータである「キザミ値」を、銘柄ごとに検証して決めています。ただ、「最もパフォーマンスがよかった」設定が、今後の売買で役に立つかどうかは疑問です。未知の未来に向けて“使える”数値ではければなりません。

そんな、実践的な観点で、手間をかけて設定しています。

でも、コテコテのメカニカルトレード(システムトレード)ではなく、生身の人間が見ていて「なぜ陽転したか」「なぜ陰転したか」を感じ取って納得できる、極めてシンプルなルールが中源線の特長です。

前半で紹介している「東証プライムの陽線(買い線)銘柄数」も、上記の設定をもとに算出した数値です。結局はプライム市場の“全体”ですが、株価指数よりも実態に近いのは間違いないでしょう。

こうした分析も、今回のフォローアップで提唱した定点観測も、「数字」を使うことでブレのない判定をしようということですが、同じ数字のアプローチでも、株価指数の場合は、最初から実態と離れた方向に進んでしまいます。

私たち実践者が求めるのは、万人が納得する解説、そんな陳腐なものとつながる数字ではありません。「自分だけ納得すればいい」「自分自身の売買に直結する、実践的な基準」なのです。

映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。

目先は利食って様子見。切り返しで買いたい厳選10銘柄

10月4日の自民党総裁選において、決選投票で高市早苗氏が勝利して新総裁に選出されました。

金融業界では、積極財政などの経済政策を提唱する高市氏だけが、失われた30年を巻き戻して日本経済を再生するカギだと認識されていると言っても過言ではありません。週明けの月曜日に日経平均が5%近くも上昇した反応も、当然のことです。

しかし、9月29日の配当落ち(3月決算企業の中間配当)以降、個別銘柄の動きはさえません。番組でも示しましたが、東証プライム市場の個別銘柄を中源線で判断した結果の「買い線銘柄数」は、株価指数が一気に数千円も下がったかのような急激な変化をみせています。

マーケット価格に一時的な揺れがあっても当然ですが、これほど急な減少は、少なくとも一部の個別銘柄が上げ止まりはじめていると考えるのが素直な捉え方です。

4月の急落から約6カ月間、株価指数は大きく上昇しました。

その指数の上伸をけん引するように、あるいは同調するように上がった個別銘柄は数多くあります。

「高市氏の勝利がポジティブサプライズ」「ここから高市相場がスタート」と短絡的に考えるわけにもいかないのです。

後述しますが、銘柄によって今後の動向はまちまち、かなりバラツキが出ると私は考えます。しかし、注目度の高い銘柄については、「好材料出尽くしで下げトレンドに移る」可能性を考えておく必要もあるでしょう。

高市新総裁の誕生で、もともと構造的に上昇傾向と認識していた株式市場の未来が、さらに明るくなったと思っています。でも、短期的には、下げに向かう銘柄がけっこう増えてくるような気がするのです。

予言めいたことなど口にしたくありませんが、いろいろな値動きパターンを想定しておくことが、オトナの姿勢です。

現在の株式市場には、極端なほどのカラ売りポジションが存在しています。

週明けの上昇は、このカラ売りの踏み上げも大きな要因なのでしょう。すると、踏み上げが一巡したあと、本来のトレンド、新しい流れが見えてくるのかもしれません。

さて、金融業界では、「高市氏で暴騰、小泉氏で暴落」などといわれていましたが、どちらの可能性をどれだけ織り込んでいたのか──誰がどう計算しても答えなど出ません。ただ、新聞やテレビなどのオールドメディアは全体に、どうやら小泉氏支援、高市氏否定に傾いていたようです。

今年7月の参院選も含めて、オールドメディアの凋落、ニューメディア(ソーシャルメディア)の台頭を強く感じることができました。といって、ニューメディアが手放しですばらしいのかというと、誰もが情報を発信できるために玉石混交、それこそゴミのような情報が多いのも当然です。

林投資研究所の『研究部会報』や『林投資研究所レポート』でも触れようと思っていますが、情報を判断する能力、“メディアリテラシー”が問われると思うのです。

ただ、少なくとも、ニューメディアの台頭や、自民党の旧体質を否定するところから生まれた新興政党や若手議員の存在が、オールドメディアだけに流されない活発な議論につながっているようです。

私たち売買実践者は、こうした構造の変化に目を向けながら、株価変動に直結する情報に対する高いリテラシーを培うべく、オトナの思考力を発揮しなければなりません。

「オトナの思考力」と述べました。

極めてプレーンで、ひたすら客観的な見方、といったイメージですが、売買・トレードの“現場”にいる者は、偏ってしまうものです。

そもそも、参加者の思惑で株価が決まり、変動するのが市場の構造です。

値段がつくということは売りと買いが出合うことであり、「強気と弱気、完全に真逆の価値判断が常に半分半分」ということです。

そのなかで、「自分だけでいいから儲けよう」と必死に考えた結果、実に自分勝手な結論で、偏ったポジションを取るのが私たちの行動です。常識的な正解など、はなから求めていません。ある意味、「大衆の意見は愚衆の意見」という格言を素直に重視し、「偏ってなんぼ」「いかにひねくれるか」の競争をしているのかもしれません。

番組でも、今後の展開について述べる際、「林のポジショントーク」とつけ加えました。市場にまつわる情報は、前述したメディアの構造以前に、「傍観者の無責任な意見」と「実践者の偏った意見」しか存在していないのです。

これらの言い訳を前提に、しかし可能な限りプレーンに、今後の可能性を並べてみると、次のような変化を考えることが可能です。

私のポジショントークに絞れば、先行した銘柄の下落と出遅れ銘柄の物色ですが、今週後半、そして来週はどんな展開になるでしょうか。

YouTubeを見て「当たる予測を見つけよう」とする人は、決して少なくありません。そして、そんな要求に応える内容の動画が多いのですが、よく見ると、直近過去の状況を解説しておわり、みたいなものばかりです。未来を見据えるのがテーマのように見せかけて、過去の話しかしていないのです。

私たち実践者のシゴトは、まったくベクトルが異なります。

単なる妄想だと認識しつつも“確固たる予測”を立て、その予測どおりのポジションをつくって結果を待つのです。

しかし、その結果は、単に「当たりました」「曲がりました」というものではありません。

とりあえずの結果を見て、新しい予測を古い予測に上書きし、その新しい予測に従ってポジションを調整するのです。この作業が、ずっとつづくのが売買・トレードです。

中源線のルールも、当てることではなく、ひたすら流れに順応することを主としています。

こうした“一歩遅れの対応”を取る姿勢が、今回述べた「情報の捉え方」とセットで、望む結果をたたき出す具体的な方法論につながるのです。